문화유산 속 과학읽기

글 이기환 히스토리텔러

639년 제석사 목탑에 떨어진

벼락이 전해주는 백제 역사 이야기

하늘에서 떨어지는 번개(벼락)는 ‘음(-)의 번개’와 ‘양(+)의 번개’로 나뉜다.

음의 번개는 땅에서 구름으로, 양의 번개는 구름에서 땅으로 전류가 흐른다.

지상에 떨어지는 번개의 90 %는 음의 번개다.

양의 번개는 음의 번개보다 평균 3~4배 강해 화재 위험이 높다.

한편, 토양은 4 % 정도의 철 성분을 함유하고 있다.

이 덕에 번개 전류가 만든 자기장은 유도 잔류 자화(자석의 성질)를 남긴다.

번개는 공기를 가열해 열과 빛을 내며, 나무는 저항열로 타고, 땅엔 번개 모양 흔적이 생긴다.

고고학에선 이 유도 잔류 자화를 측정해 유적과 유구, 유물의 성질을 파악한다.

벼락의 향기

얼마 전 <한국고고학보>(2025년 3월호)에 따끈따끈한 논문이 실렸다. 전북 익산 제석사 터에서 두 동강으로 방치됐던(지금은 붙여놓음) 목탑의 심초석을 자력 탐사로 분석한 논문(오현덕·한광휘의 ‘자력 탐사를 통한 익산 제석사 목탑에 내리친 낙뢰의 과학적 고찰’)이었다.

지금까지 커다란 심초석(길이 182 cm, 너비 175 cm, 두께 76 cm)이 두 동강 난 이유를 ‘벼락 때문’으로 짐작해 왔다. 따라서 ‘벼락을 맞은’ 직접증거를 찾기 위해 자력 탐사를 해본 것이다. 두 동강 난 심초석의 측정 결과는 과연 놀라웠다.

자성의 세기가 주변의 네 모퉁이 장초석(-55 ~+58 nT(나노 테슬라·자기장의 단위))에서보다 훨씬 강했다. 양의 자화값이 +91 nT, 음의 자화값이 –85 nT였다. 심초석에서 시작한 반응은 동·서쪽으로 뻗어나갔다. 특히 전류가 탑의 심초석을 통과한 지점에서 기단의 지면을 따라 동쪽으로 뻗은 반응이 매우 뚜렷하게 관측됐다. 그 뻗은 길이는 11~13 m에 달했다. 측정값은 –89~+298 nT로 매우 강했다.

전류의 방향은 심초석의 균열 방향과 유사했다. 벼락에 따른 충격이 같은 방향으로 작용하면서 심초석이 두 동강 난 것이다. 또 전류가 중심에서 바깥쪽을 향하고 있다. 따라서 목탑에 떨어진 벼락은 ‘양의 번개’라는 것을 알 수 있다. 벼락은 탑의 뾰족한 상륜부(금속)를 강타한 뒤 심주(나무)를 따라 지면까지 흘렀을 것이다. 그 과정에서 심주의 전기 저항값이 매우 높아 화재가 일어났을 것이다. 그 화재로 목탑 전체가 소실·붕괴되면서 주변의 건물을 덮쳤을 것이다. 한편 땅에 다다른 벼락은 목탑의 심초석을 두 동강 냈고, 심초석과 기단토를 자화시켰을 것이다.

(왼쪽) <관세음응험기>에 639년 벼락을 맞아 소실·붕괴된 것으로 기록된 익산 제석사 목탑터에 대한 자력탐사 결과 실제로 강력한 전류의 흐름이 번개문양으로 측정되었다. 문헌자료가 사실임이 입증된 셈이다. / 오현덕 국립부여문화유산연구소 학예연구실장 제공

(오른쪽) 제석사 목탑터. 지금은 맞춰놓았지만, 큼지막한 심초석이 두 동강 난 채 방치되어 있었다. 그 이유로는 ‘벼락 때문’으로 알려졌는데. ‘벼락을 맞은’ 직접증거를 찾기 위해 이번에 자력탐사를 해본 것이다.

일본에서 온 선물

이 측정 결과는 의미심장한 이유가 있었다. 1971년 3월이었다. 마키타 다이료(牧田諦亮) 일본 교토대(京都大) 인문과학연구소 교수가 미술사학자인 황수영 박사에게 ‘뜻밖의 선물’을 안겨줬다. 교토 쇼렌인(靑蓮院)에 소장된 <관세음응험기>의 11세기 필사본을 보여준 것이다. 4세기부터 중국에서 전래된 ‘관세음보살의 영험함’을 모아둔 책이었다. 이 <관세음응험기>의 말미에 깜짝 놀랄 백제 관련 기사가 수록돼 있었다.

‘백제 무광왕(무왕)이 지모밀지(익산)로 천도하여 새로이 사찰을 경영했다. 정관 13년(639) 음력 11월 하늘에서 큰 천둥이 치고 비가 내려 제석정사가 화재를 입어 불당, 7층 목탑, 낭방(廊房·회랑과 승방)이 모두 불타 버렸다. (목탑의) 초석 속에 칠보와 사리병, 그리고 동판으로 만든 금강반야경을 넣어둔 목칠함이 있었다. 그런데 (화재 후) 초석을 빼보니 모두 불에 타고 오직 불사리병과 반야경을 넣어둔 목칠함만이 그대로 남아…대왕이…다시 탑을 쌓아 이를 봉안….’

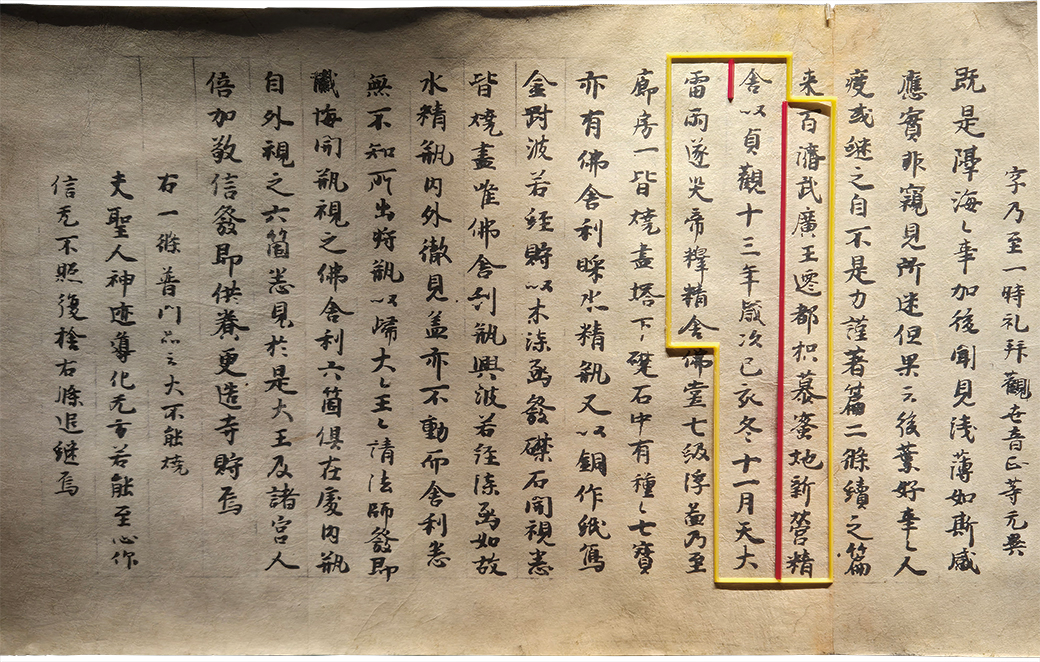

일본학자 마키타 다이료가 미술사학자 황수영 박사에게 보여준 <관세음응험기>(교토 쇼렌인 소장). 이 자료의 ‘백제 관련’ 기사에서 ‘백제 무왕이 지모밀지(익산)로 천도하여 새로이 정사(사찰)를 경영했다. 정관 13년(639) 11월 하늘에서 큰 천둥이 치고 비가 내려 제석정사가 화재를 입었다’고 전했다. / 오현덕 실장 제공

기적적으로 살아남은 금강경

경천동지할 내용이었다. 그러나 아무래도 이상했다. <삼국사기>나 <삼국유사> 등 정사에 ‘무왕의 익산 천도설’ 기록은 없다.

그러니 어느 날 ‘갑툭튀’한 <관세음응험기>를 어떻게 믿을 수 있었겠는가. 수상한 유물이 있기는 했다. 1965년 말 제석사 터에서 서쪽으로 1.4 km 떨어진 왕궁리 5층 석탑의 해체 과정에서 확인된 사리장치다. 일부 연구자들은 639년 낙뢰에 따른 제석사 화재 때 기적적으로 살아남은 사리장엄구를 이 왕궁리 석탑에 옮긴 것이 아니냐는 견해를 제시했다.

2003년 제석사 터에서 400 m 정도 떨어진 곳에서 수상한 발굴 성과가 나왔다. 불에 그을린 흙과 함께 악귀상 등 각종 소조상과 벽체 및 기와편이 확인된 것이다. 639년 낙뢰로 인해 소실된 제석사와 7층 목탑에서 나온 폐기물을 버린 장소로 추정됐다. 다시 22년 후인 2025년 제석사 목탑에 벼락이 떨어졌다는 사실까지 자력 탐사에 의해 확인됐다. 특히 이 벼락이 ‘양의 번개’로 측정된 것도 의미심장하다. 1년 동안 떨어진 낙뢰를 분석하니 12월에 유독 ‘양의 번개’가 많다는 통계가 있다. <관세음응험기>는 ‘벼락이 639년 음력 11월(양력 12월)에 떨어졌다’고 했다.

왕도의 향기

<관세음응험기>가 낸 숙제 가운데 4번째, 마지막 퍼즐이 남아 있다. ‘무왕의 익산 천도’ 기록이다. 사실 ‘무왕’과 ‘익산’은 심상치 않은 곳이다.

우선 ‘왕궁리’ 지명부터 예사롭지 않다. 지금까지 왕궁리 발굴에서도 주목할 만한 유구와 유물이 쏟아져 나왔다. 최고급 중국제 청자 조각이 출토됐다. ‘5부명’과 ‘수부(首府·수도)’명 인장와도 나왔다. <주서> ‘이역전·백제조’ 등은 ‘백제는 수도(1만가)를 상부·전부·중부·하부·후부 등 5부로 나눴다’고 했다. 왕궁리가 수도 기능을 했다는 증거다. 또 <삼국유사>는 ‘무왕·선화공주 부부의 명을 받은 지명법사가 용화산(익산) 밑에 3탑3금당을 갖춘 미륵사를 세웠다’고 했다. 발굴 결과 미륵사는 ‘중앙탑+금당’, ‘서탑+금당’, ‘동탑+금당’ 등 3탑3금당으로 조성된 것이 확인됐다. 또 연못과 같은 습지에 조성됐다는 것도 밝혀졌다. ‘산을 헐고 연못을 메워 절을 조성했다’는 <삼국유사> 기록과 일치한다.

무왕의 현현

2009년 1월 경천동지할 발굴 성과가 나왔다. 미륵사 서탑 사리기에서 ‘탑을 세운 이는 백제왕후인 사택적덕의 딸’이라는 명문 금판이 나온 것이다. 유명한 ‘서동요’ 설화를 담은 <삼국유사> 기록이 허구일 가능성이 제기됐다. 하지만 무왕의 부인이 한 명이 아니라면 어떨까.

미륵사가 ‘3탑3금당’으로 조성되었다면 ‘중앙탑=선화공주’, ‘서탑=사택적덕의 딸’, ‘동탑=제3의 부인’일 수도 있다. 굳이 <삼국유사> 설화를 버릴 필요가 없다는 얘기다. 무왕 부부묘로 알려진 익산 쌍릉의 재발굴 성과도 눈길을 끌었다.

1917년 쌍릉의 대왕묘 발굴에서 출토된 인골을 분석했더니 연대는 620~659년이고 키는 161~170 cm인 50대 이상 남성으로 추정됐다. 주인공을 안장한 나무관이 무령왕릉과 같은 일본산 금송으로 밝혀졌다. 그 시대에 이만한 무덤을 조성한 이는 무왕일 수밖에 없다.

발굴 결과 미륵사는 ‘중앙탑+강당’, ‘서탑+강당’, ‘동탑+강당’ 등 3탑3강당으로 조성된 것이 확인됐다. ‘중앙탑=선화공주’, ‘서탑=사택적덕의 딸’, ‘동탑=또 다른 무왕의 부인’이 조성했을 가능성도 배제할 수 없다. / 국립부여문화유산연구소 제공

무왕의 꿈

<삼국유사>(‘기이·무왕’조)는 ‘서울의 남쪽 못가에 살던 어머니가 용과 관계를 맺어 낳은 아들이 서동’이라 했다. <신증동국여지승람>(‘전라도·익산’)은 ‘익산 금마면 마룡지 남쪽에 서동(무왕)의 어머니가 집 지은 곳이 있다’고 썼다. 무왕 연간, 즉 6~7세기의 정세를 살펴보자.

백제는 551년(성왕 29), 신라 진흥왕(재위 540~579)과 함께 고구려를 치고 한강 유역을 양분했다. 그러나 진흥왕은 2년 뒤(553) 백제가 차지한 한강 유역 땅 6개 군을 점령해 버렸다. 분노한 성왕(재위 523~554)은 신라를 치다가(554년) 살해된다. 그럼에도 백제는 고구려의 압박 때문에 신라에 등 돌릴 수 없었다.

이때 백제·신라 간 혼인동맹(서동과 선화공주) 이야기가 <삼국유사> 설화로 등장하는 것이다. 어수선한 시기에 즉위한 무왕은 자신의 근거지인 익산에 눈길을 돌렸을 것이다. 이곳에서 스스로를 ‘용의 아들’로 신성시한 후 미륵사를 세워 현지 주민들의 인심을 얻었을 것이다. 백제 8대성(사·연·협·해·진·목·국·백) 귀족의 영향력을 피해 나름의 정치를 펼칠 꿈을 갖고 있었을 것이다.

물론 정사에 무왕의 천도 기사는 보이지 않는다. 그래서 <관세음응험기>가 낸 퍼즐 가운데 마지막 4번째(무왕의 익산 천도)를 맞추기 힘들 수도 있다. 하지만 <관세음응험기>와 발굴 조사 결과는 무엇을 말해주는가. 정식 천도설이 제기되지만, 그게 아니라도 무왕은 별궁이든, 행정도시든 혹은 천도를 추진했다가 포기 및 철회했든 ‘왕도 익산’을 경영하고자 했던 것은 분명하다.