문화유산 속 과학읽기

글 이기환 히스토리텔러

‘달구질’ 풍납토성 공사에

연인원 460만 명이 동원됐다

백제 개로왕(재위 455~475)이 비참한 최후를 마친 것은 475년 9월이었다.

고구려 장수왕의 침공에 도읍지인 한성이 함락된 순간이었다.

개로왕은 아들(혹은 동생) 문주에게

“나는 비록 죽겠지만 너는 피하여 나라의 계통을 잇도록 하라”는 유언을 남겼다.

삼국 중 가장 먼저 전성기를 누렸던 백제의 한성시대(기원전 18~기원후 475)는 그렇게 막을 내렸다.

이후 한성백제의 자취는 1,400년 이상 잊혀졌다.

2022년 국립문화유산연구원의 육계토성 발굴에서 성벽의 중심 축조연대가 3세기 후반~4세기 전반이라는 결과가 나왔다. 육계토성의 판축 층에서 수습한 목탄의 탄소연대를 측정한 결과이다. 특히 육계토성은 흙을 단순히 쌓은 성토 구간과 함께 단단하게 쌓은 판축 구간도 함께 확인됐다. / 국립문화유산연구원 제공

부활한 한성백제

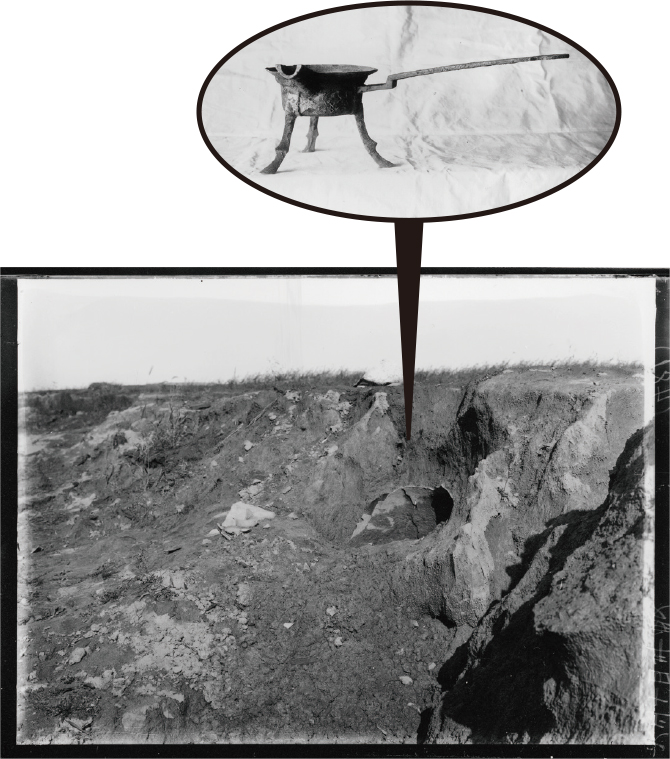

1925년 7월 14일, 악명 높은 ‘을축년 대홍수’가 한강 변을 덮쳤다. 바로 이때 잠자고 있던 한성백제가 깨어났다. 당시에는 이름조차 없었던 경기 광주 풍납리(현 서울 송파 풍납동)의 토성 벽에서 수상한 유물이 수습됐다. 토성 남단 모래에서 노출된 청동제 초두(술을 데워 잔에 따르는 제사 용기) 2점과 금제 귀고리 등이었다. 1964년 김원룡 교수가 이끄는 서울대 고고학과 학생들이 풍납토성에서 야외실습용 시굴 조사를 벌였다. 이때 초기 백제 도기 편이 노출됐다. 당시 김 교수는 “백제인들이 기와집에 살았음이 분명하며 풍납토성의 축조·운용 시기는 서기 1세기~5세기까지 500년 정도가 될 것”이라고 보았다. 김 교수는 “기원전 6~5년…백제 시조 온조가 한강 이남의 땅에 도읍(하남위례성)을 정했다”라는 <삼국사기>의 기록을 믿는 입장에서 해석한 것이다. 하지만 역사학계 주류는 “백제가 기원 전후에 한강 변에 풍납토성 같은 도성을 쌓을 여력이 없었을 것”이라면서 말도 안 되는 소리로 폄훼했다. 역사학계 주류는 풍납토성은 286년(책계왕 원년) 고구려의 침입을 막기 위해(도읍인 위례성과 별도로) 수축한 사성(蛇城)이라고 과소평가했다.

제사 용기인 청동 초두가 성벽 유실 면에 드러난 대옹(큰 항아리)에서 확인됐다. / 국립중앙박물관 소장자료

다시 잊힌 풍납토성

그럼 온조가 세웠다는 도읍, 하남위례성은 어디였다는 건가. 1980년대 중반부터 풍납토성 인근의 몽촌토성(송파구 방이동)이 각광을 받았다. 몽촌토성은 88서울올림픽 체육시설 및 공원 조성지로 결정돼 1983년부터 발굴이 시작됐다. 이곳에서 지상 건물터, 움집인 수혈 주거 터, 저장시설, 방어시설로 보이는 목책 흔적뿐 아니라 백제시대 유물이 다량으로 수습됐다. 그러니 몽촌토성이 기원후 3세기 중반~475년 사이 약 200년 동안 존속한 백제의 도성으로 추정되는 것은 당연했다. 게다가 이 성과는 백제가 한강 변에서 3세기 후반(고이왕대·재위 234~286)에 들어서야 국가의 기반을 잡았다는 기존 국사 학설과도 부합되는 것이었다. 그러니 잠깐 모습을 드러낸 풍납토성은 다시 땅속으로 들어갔다. 그 사이 토성 벽의 안팎은 도시화와 주택 재개발 붐으로 ‘급 훼손’됐다.

부활한 백제의 혼

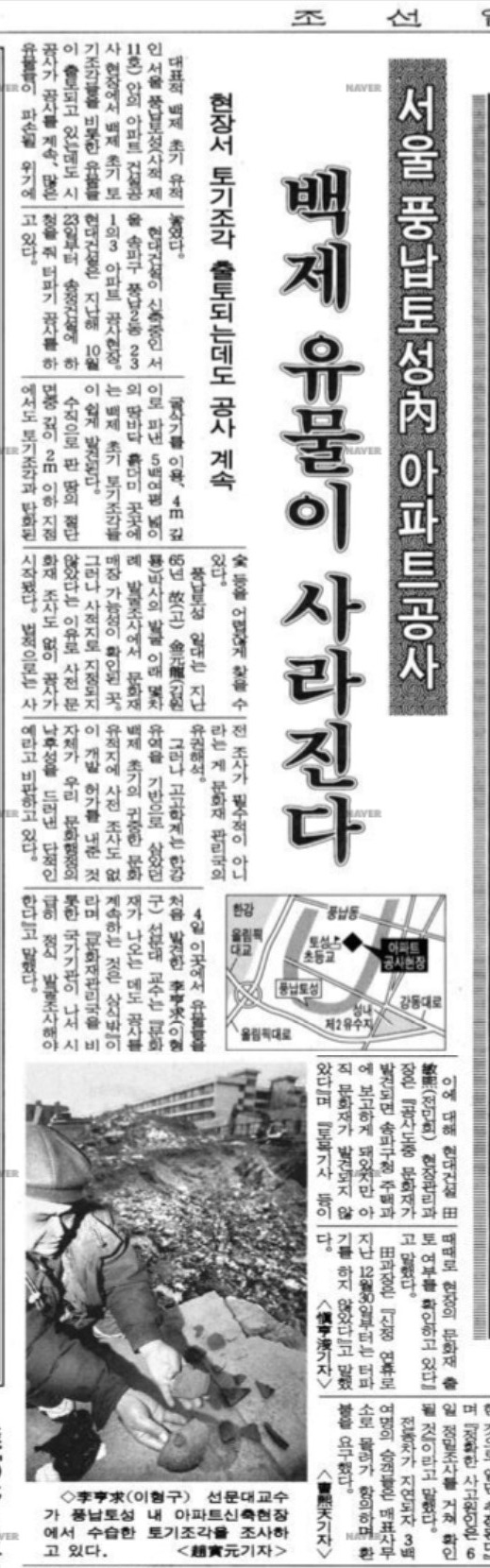

그러던 1996년 말 풍납토성을 실측하던 이형구 교수(당시 선문대)가 잊힌 백제의 혼을 일깨웠다. 방호벽을 치고 기초 터파기 공사가 한창인 현대아파트 재개발 부지에 잠입한 이 교수는 숨이 멎는 듯했다. 공사 현장 지하 벽면에 백제토기 편들이 금맥이 터지듯 무수히 박혀 있는 것을 목격한 것이다. 지하 4 m 이상이나 팠는데도…. 1997년 새해 벽두부터 난리가 났다. 언론의 엄청난 관심 속에 긴급 구제 발굴이 이뤄졌다. 그 결과 지하 2.5~4 m에 걸쳐 유물포함층과 방어시설, 한성백제 시기의 주거지, 폐기된 유구, 토기 가마 흔적 등이 나타났다. 천여 평에 불과한 인근 경당 연립 부지의 아파트 신축 예정지에서도 한성백제 유물·유구가 터져 나왔다. 집터와 제사 관련 대형 건물터를 비롯해 전돌·와당·초대형 항아리·중국제 도기·오수전(중국 동전)·대부(大夫)명 항아리 파편 등 500상자 분량이 넘었다. 말머리 뼈와 대부명 도기 등은 국가 주도의 제사 행위가 있었음을 암시해 준다.

조선일보 1997년 1월 6일 자. 당시 선문대 이형구 교수가 터파기 공사 중이던 풍납토성 내 현대아파트 재개발 현장에서 지하 벽면에 박혀있는 백제토기 편들을 확인했다.

어마어마한 성벽

백제 무령왕릉(1971) 이후 최대의 발견·발굴이었다. 이것은 서곡에 불과했다. 성벽 안쪽에서 한성백제의 실체가 드러난 이상, 백제인들이 쌓은 성벽의 축조 방법도 초미의 관심거리였기에 발굴이 시작됐다. 발굴 기간 내내 감탄사가 끊이지 않았다. 끝도 없는 판축 토루와 성벽을 보호하는 강돌·깬돌이 열 지어 있고 성벽의 흘러내림을 방지하는 수직목과 식물유기체들…. 발굴 결과 폭 43 m 이상에 현존 높이 11 m에 이르는 사다리꼴 형태의 토성임을 알게 됐다. 추정 최대 높이는 15 m에 이르렀다.

조사 결과 풍납토성은 늦어도 기원후 3세기 전후 시기에 완성된 것으로 추정됐다. 당시 왕권에 준하는 강력한 절대 권력이 없이는 둘레 3.5 km에 이르는 거대한 토성을 축조하기란 불가능한 일이었다. 이러한 사실로 볼 때 백제는 한성백제 시대부터 강력한 힘을 가진 고대 국가였음을 알 수 있게 됐다. 이때부터 고대사 전공학자들 가운데 이 풍납토성이 한성백제의 수도인 하남위례성으로 조심스럽게 논의되기 시작했다. 이는 기존 몽촌토성을 하남위례성으로 추정해 온 고고학계와 고대사학계에 커다란 충격을 주는 결과를 가져왔다.

그렇다면 판축 기법으로 이 성을 쌓는 데 들인 공력은 어떠했을까. 우선 ‘판축(版築)’이 무엇인가. 나무판 등으로 틀을 사각형 형태로 만들고, 그 안에 넣은 흙이나 모래를 층층이 방망이 등으로 찧어 단단하게 쌓아 올리는 축성기법이다. ‘달구질’이라고도 한다. 이런 방법으로 쌓으면 송곳으로 찔러도 끄떡없을 정도로 단단해진다. 이에 심정보 교수(한밭대)가 계산을 해봤다. 심 교수는 당나라 제도사인 <통전>의 ‘수거법’에 따라 풍납토성의 축조에 들어간 공역을 계산했다.

제사와 관련이 있을 것으로 추정되는 풍납토성 출토 말머리 뼈와 ‘대부’명 항아리. / 국립문화유산연구원·이형구 선문대 명예교수 제공

트럭 14만 대 분량의 흙

그 결과는 상상을 초월했다. 먼저 전체 사용된 흙의 양은 어떨까. 길이 3.5 km, 기저부 폭 43 m, 높이 11 m에 대한 흙의 양은 139만 1,250 m²로 추산된다. 이를 톤으로 환산하면 222만 6,000 t이다. 그렇다면 이런 흙을 운반하는 인원은 어떨까. 만약 1.5 t 트럭이라면 13만 9,125대 분량이 된다. 그러나 당시에는 트럭이 아니라 지게로 날랐을 것이다. 그 경우 운반 거리를 100 m로 가정하면 운반 인원만 62만 6,240명에 이른다. 여기서 흙의 양은 판축으로 압축된 상태로 계산된 것이다. 따라서 판축 기법으로 흙이 1/3 정도 압축됐다면 어떨까. 운반 인원은 원래 계산된 인원의 3배를 곱해야 한다. 따라서 풍납토성을 쌓는 데 쓰인 흙을 운반하는데 동원된 연인원은 188만 1,720명으로 추산할 수 있다. 성벽을 축조한 인원은 어떻게 계산될까. <통전>에 따르면 하루 한사람이 2척(尺)을 축조한다. 그런데 <통전>의 당나라 척수(尺數)는 1척에 28~31.3 cm를 적용하고 있다. 여기서 1척을 평균 30 cm로 해 토량을 계산하면 441.5장(丈)이 되며 한 사람의 공력이 하루 2척의 흙을 축조한다면 모두 221명이 동원된다. 연인원은 257만 8,186명이 된다. 결국 전체 축성 연인원은 445만 9,906명이 된다. <삼국지> ‘동이전 한’조에서는 ‘큰 나라는 1만여 가(萬餘家)’라고 했다.

조사된 풍납토성 성벽. 성벽은 송곳으로 찔러도 끄떡없는 판축 기법으로 조성되었다. 나무판 등을 세워 틀을 만든 뒤 그 안에 진흙과 모래를 다져 쌓았다. / 한성백제박물관 제공

국운을 건 역사

그렇다면 당시 백제의 전체 인구는 약 4~5만 명(1만 가구)에 이를 수 있다. 만약 5만 명 전체가 공역에 참여한다 해도 90일이 걸리는 대공사였음을 알 수 있다. 풍납토성 축조는 그야말로 한성백제가 국운을 건 대역사였던 것이다. 그리고 이 기법은 50여 년 후 고구려 북벌의 거점 성으로 쌓은 육계토성(파주 적성 주월리)에서 부분 적용됐다. 그러나 육계토성은 더 단단해야 할 성문 부근에는 ‘판축(3.2×3.5 m) 기법’을, 나머지 부분은 흙을 단순히 쌓은 ‘성토 기법’으로 쌓아갔다. 지방의 성이니, 아무래도 도성(풍납토성)보다는 품이 덜 들어갔다는 얘기다. 어쨌든 장기 발굴 조사 결과 풍납토성은 한성백제 시대 왕성, 즉 하남위례성으로 특정됐다. 다만 발굴 결과를 사료와 맞춰보면 풍납토성과 몽촌토성은 <삼국사기>(‘개로왕’조)에 등장하는 ‘북성’(풍납토성)과 ‘남성’(몽촌토성)으로 해석된다. “475년 고구려 장수왕이 7일간 북성을 점령한 뒤 남성을 공격했다”라는 <삼국사기> 기록에 따라…. 이런 맥락에서 보면, ‘서울=정도 600년’이 아니라 ‘정도 2000년’이 더 어울리는지도 모르겠다.