영화 속 과학읽기

글

전영식 과학커뮤니케이터

사진제공

그린나래미디어(주)

나는 상실의 기술을 배우고 있습니다,

<스틸 앨리스>

사진제공. 그린나래미디어(주)

영화 <스틸 앨리스(Still Alice)>(2014)는 신경학자인 리사 제노바(Lisa Genova)가 쓴 동명 소설을 영화화한 작품이다. 멋지고 지적인 교수 남편, 훌륭하게 커서 각자의 길을 가고 있는 3명의 자녀, 세계적 명성을 떨친 컬럼비아대의 언어학 교수였던 앨리스 하울랜드는 모든 것을 이룬 똑똑하고 아름다운 완벽한 50세 여성이다. 주관이 뚜렷한 막내딸의 미래에 대해 서로 충돌하는 것을 제외하면 말이다.

어느 날 강의 중 단어가 생각나지 않고 항상 조깅하던 캠퍼스에서 길을 잃는 등 이상함을 느낀 앨리스는 신경외과를 방문하여 조발성 알츠하이머 진단을 받는다. 부모에게서 받은 프리세닐린 1(Presenilin 1, PS1) 유전자 돌연변이에 의해 발병했다는 것을 알고 난 후 자녀들에게 유전시킬 수 있다는 것에 매우 걱정한다. 병이 악화되면서 강의 제목을 잊고 강의는 엉망으로 진행된다. 결국 대학을 떠나 회복 불가의 기약 없는 투병 생활에 들어간다.

주인공 앨리스 역을 맡은 줄리안 무어(Julianne Moore, 1960~)는 이 영화로 2015년 아카데미와 골든 글로브, 영국 아카데미에서 여우주연상을 받았다. 이미 3대 영화제에서 여우 주연상을 받은 바 있는 줄리안 무어의 눈빛, 말투, 표정은 환자의 고통을 넘어 개인의 존엄성과 정체성을 지키려는 인간 내면의 투쟁을 압도적 연기로 보여주며 가장 인상적인 치매 영화로 인정받았다.

남편 존 역할에 알렉 볼드윈, 막내딸 리디아 역의 크리스틴 스튜어트의 연기도 수준급이다. 루게릭병으로 투병 중에 공동 감독을 맡은 리처드 글랫저(Richard Glatzer, 1952~2015)는 촬영 내내 말을 할 수 없을 정도였지만 텍스트-소리 전환 프로그램으로 영화를 진행했고 개봉 이듬해 줄리언 무어의 수상을 지켜본 후에 한달도 안 돼 세상을 떠났다.

<스틸 앨리스> 스틸사진 ⓒ그린나래미디어(주)

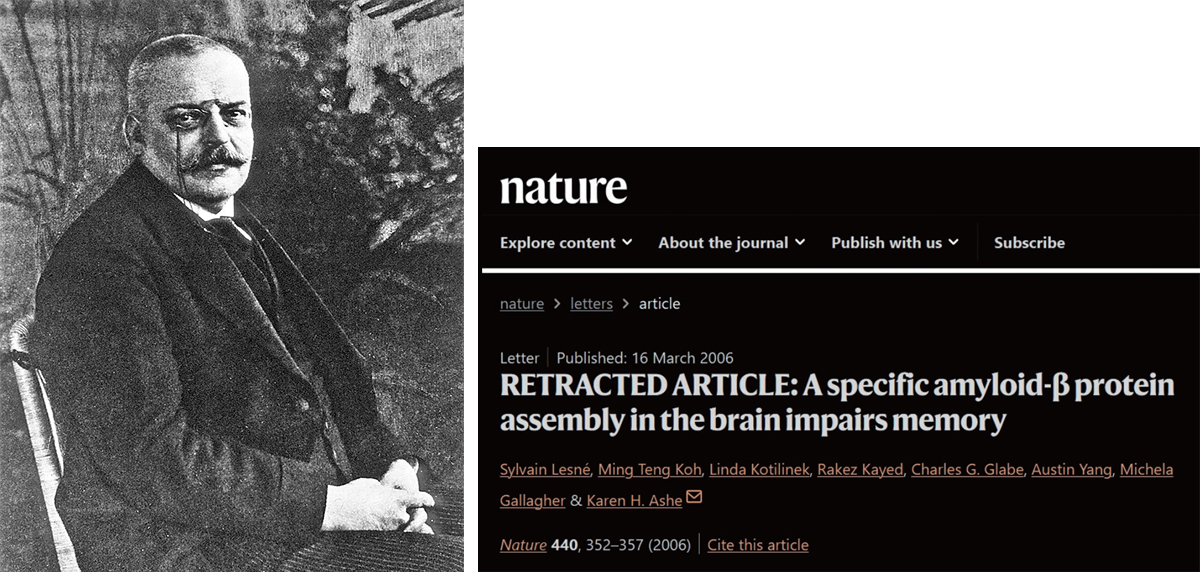

가장 많은 치매, 알츠하이머병

치매 중의 하나인 알츠하이머병(Alzheimer’s Disease, AD)은 1906년 독일의 정신건강의학자 알로이스 알츠하이머(Alois Alz-heimer, 1864~1915)에 의해 발견되었다. 단순히 노망으로 알려졌던 이 병은 전체 치매 환자 중 60~80 % 정도로 가장 많이 발생한다고 알려져 있다. 아직 정확한 발병 원인은 불확실한데, 부검 후 소견으로 이상 단백질(아밀로이드-베타 단백질, 타우 단백질)이 뇌 속에 쌓여 뇌 신경세포가 서서히 죽어가는 퇴행성 신경질환으로 정의된다.

치매의 종류로는 알츠하이머 뿐만 아니라 뇌졸중 등 뇌혈관 손상으로 발생하는 혈관성 치매, 기억장애보다 이상행동, 감정 변화, 언어장애가 먼저 나타나는 전두측두엽 치매, 루이소체 치매가 있다. 치매는 보통 기억력 장애에서 시작되어 사고력, 판단력 등 인지기능이 점차 악화하는 질병이다. 현재 손상된 뇌세포를 회복시키는 처방은 없으며 결국 언어 구사, 공간지각능력 등을 상실하여 독립적인 생활이 불가능하게 된다. 따라서 가족이나 제3자의 24시간 도움이 절대적으로 필요하다. 보통 치매 진단 후 12~15년 후 사망한다.

이 병으로 사망한 유명인으로는 미국 40대 대통령 로널드 레이건, 1982년 노벨 문학상 수상자 가브리엘 가르시아, 영국의 총리 마거릿 대처, 영화배우 오마 샤리프, 리타 헤이워드, 진 해크먼, 우리나라에서는 영화배우 윤정희 등이 있다.

(왼쪽) 독일의 정신건강의학자 알로이스 알츠하이머(1864~1915) ⓒ Images from the History of Medicine(NLM) (오른쪽) 3 이미지 조작으로 2024년 철회된 미네소타대 신경과학자 실바인 레스네(Sylvain Lesné) 교수 등의 논문 ⓒNature

전 세계적 연구, 하지만 뚜렷한 결과는 없어

세계보건기구(WHO)는 2019년 전 세계 치매 환자는 약 5,500만 명이었으나 2030년에는 7,800만 명, 2050년에는 1억 1,400만 명이 될 것으로 예상했다. 이에 따라 세계 알츠하이머 치료제 시장도 2021년 17억 3,700만 달러에서 2027년 338억 7,200만 달러로 약 20배 가까이 성장할 것으로 전망되었다(한국과학기술정보연구원). 이에 손꼽히는 연구소와 제약업체는 치열한 연구 경쟁을 벌이며 과열되는 양상을 보이고 있다.

한 가지 사례로서 2006년에는 네이처에 미네소타대 신경과학자 실바인 레스네(Sylvain Lesné) 교수는 연구(DOI.ORG/ 10.1038/NATURE04533)에서 아밀로이드-베타 단백질 중 Aβ *56이 뇌의 기억 손상에 영향을 미친다고 보고했다. 당연히 학계와 의학계에서는 난리가 났지만 2022년에 해당 논문의 사진이 조작되어 논문이 철회되는 소동이 벌어졌다. 당시 이 단백질을 타겟으로 임상실험을 하던 약물이 아두카누맙(Aducanumab)인데 효과가 없고 심지어 부작용도 발견되어 의사들의 냉담한 반응으로 시장에서 철수했다.

2025년 8월 네이처에 하버드 의대 브루스 얀크너(Bruce Yankner) 교수팀이 리튬 결핍과 치매와의 관계를 보고하여 주목을 받았다. 사후 실험을 통해 치매 환자의 뇌에는 리튬이 없었고, 생쥐를 대상으로 한 실험에서 리튬 보조제인 ‘리튬 오로테이트’를 극소량 투여하자 인지능력이 젊은 개체 수준으로 돌아왔다는 것이다. 아직 동물실험 단계이고 리튬은 독성 농도와 치료 농도의 차이가 아주 작아 과다 섭취하면 신장, 갑상선 손상 등을 일으킬 수 있다고 한다. 하지만 치매 치료제 개발에 대한 열망을 잘 보여준다.

치료는 어려워도 초반에 관리해야

현재 여러 치매 치료약이 개발되고 있지만 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다. 일단 치매의 원인으로 지목되었던 아밀로이드-베타나 타우 단백질이 있다고 반드시 알츠하이머 증상이 나타나는 것이 아니라는 점도 의문으로 남는다. 요즘은 치매가 뇌 면역 세포인 마이크로글리아(Microglia)에 의한 염증 및 면역 가설, 뇌의 혈관 기능 저하로 인한 신경세포 손상 등 다양한 원인의 복합적인 결과로 나타나는 일종의 증후군(Syndrome)이 아니냐는 시각이 득세하고 있다. 그렇다면 치매 증상을 치료하는 기적의 약은 없을지도 모른다.

알츠하이머병으로 은퇴한 신경과 의사인 대니얼 깁스(Daniel Gibbs)는 그의 책 <치매에 걸린 뇌과학자>(더 퀘스트, 2025)에서 초기 단계에서 유산소 운동, 지중해식 또는 마인드 식단, 독서와 같은 정신을 자극하는 활동, 사회적 참여, 양질의 수면 그리고 당뇨나 고혈압의 적절한 관리를 한다면 인지 예비능을 키워 병의 진행을 유의미하게 늦출 수 있다고 주장했다.

세계 치매 극복의 날 리본

치매 극복의 날

고령화에 따라 치매 환자의 비율도 늘어나고 있다. 예전에는 평균수명이 짧아 치매 발병 전에 사망했다면, 이제는 평균수명이 증가해 치매 발병 나이까지 생존하기 때문이다. 중앙치매센터의 2024년 자료에 따르면 전국 65세 이상 추정 치매 환자 수는 2019년 약 71만 명에서 2023년에는 87만 명, 2030년에는 121만 명, 2050년에는 226만 명으로 증가하여 노인인구 10명 중 1~2명이 치매를 앓게 될 것으로 추정됐다. 알츠하이머병은 2023년 기준 6번째 사망원인이기도 하다.

매년 9월 21일은 치매극복의 날이다. 세계보건기구와 국제알츠하이머협회(ADI)가 함께 1995년부터 지정한 날로 가족과 사회의 치매 환자 간호 문제를 새롭게 인식하자는 계기로 만들어졌다. 우리나라에서는 2011년 ‘치매관리법’이 재정되면서 치매극복의 날이 지정되었다.

100세 시대, 나이 들면서 사람들이 가장 걱정하는 것이 치매이다. 아직 완치는 어렵지만 병의 진행은 늦출 수 있다. 행복한 노년을 맞는 사람은 미리미리 준비하는 사람이다.