2021년 6월 1일이었다.

서울 종로 공평동에 신축건물 공사를 위한 사전 발굴 작업을 벌이던 조사단원의 시선을 잡아끈 유물이 있었다.

서울 종로 공평동에 신축건물 공사를 위한 사전 발굴 작업을 벌이던 조사단원의 시선을 잡아끈 유물이 있었다.

세종대왕과 구텐베르크는 소띠 동갑내기?

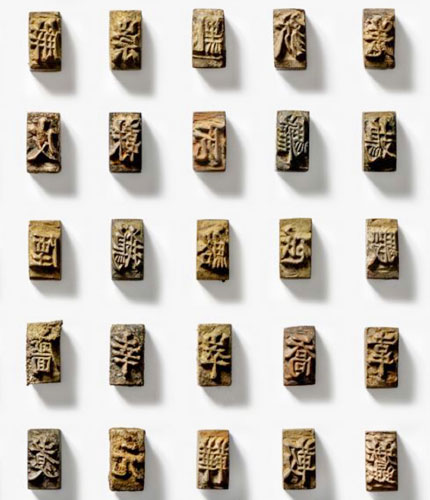

16세기에 조성되었던 건물터에서 발견된 대형 항아리 1점이었다. 그 항아리에서 경천동지할 유물이 쏟아졌다. 세종 연간 등 조선 전기에 제작된 금속활자 1,600여 점과 물시계 및 일성정시의(천문시계)의 부품 등이었다. 어느 날 갑자기 도심 한복판에서 출토된 금속활자와 천문기구가 어떤 의미가 있는 것일까.

이 중 1434년(세종 18년) 제작된 ‘갑인자’(추정) 등이 포함된 1,600여 점의 금속활자는 어떨까. 삼척동자도 다 알겠지만 금속활자를 발명한 것은 고려왕조였다. 다른 자료는 빼더라도 1377년(공민왕 13년) 청주 흥덕사에서 금속활자로 찍어낸 <직지심체요절>만 거론해보자. 요하네스 구텐베르크(1397?~1468)가 서양에서 금속활자를 발명한 것이 1450년 무렵이었다. 그러니 <직지심체요절>만 따져도 73년이나 차이가 있는 것이다.

구텐베르크의 탄생연도는 1397년인지 1398년인지 불확실하다. 만약 1397년생이라면 세종대왕(1397~1450)과 ‘소띠(정축년) 동갑내기’가 된다. 어떤 경우든 구텐베르크와 세종대왕이 동년배인 것은 사실이다. 동 시대에 태어난 두 사람은 금속활자의 개발(세종)과 발명(구텐베르크)에 심혈을 기울였다. 물론 한참 앞서나간 이는 세종대왕이었다. 1418년 조선의 국왕으로 등극한 세종은 1434년 세상에서 가장 아름다운 활자라는 갑인자를 만들었다.

그 무렵 구텐베르크는 인쇄술의 걸음마도 떼지 못했거나 막 내디뎠던 때였다. 구텐베르크가 금속활자술을 터득하고 고향 마인츠로 돌아온 때는 1447~1448년 사이였다. 세종은 이미 한글을 창제하고(1443년) 이를 금속활자로 찍어내느라 동분서주하고 있었다.

괴로웠던 인쇄 작업

세종대왕은 왜 금속활자 개발에 힘을 쏟았을까. 사실 아버지 태종(1400~1418)이 길을 텄다. 태종은 1403년(태종 3년) “국내에 책이 너무 적어서 유생(儒生)들이 공부할 수 없다.”면서 금속활자를 주조하는 관청(주자소)을 신설했다. 대소 신료들이 “소용없는 일”이라고 반대했지만 태종은 실록의 표현대로 ‘억지로 우겨서’ 주자소 신설을 강행했다.

사실 신료들의 반대에는 이유가 있었다. 당시 금속활자의 주조 및 인쇄술에 근본적인 한계가 있었기 때문이다. 이때의 금속활자는 모래주형(주물사)에 주조했다. “부드러운 갯벌 모래를 채운 인판(印板)에, 목활자를 찍으면 글자가 새겨진다. 인판이 굳어지면 쇳물 구멍과 길을 만들어놓고 다른 판과 겹친 뒤 구리 액을 붓는다. 그러면 구리 액이 패인 곳에 들어가 하나하나 글자가 된다.”(용재총화)

하지만 주조기술이 부족해서 주조 때 쇳물찌꺼기와 같은 흠결이 나타나기 일쑤였다. 인쇄할 때 더 큰 문제가 생겼다. 주조한 활자들을 조판 틀에 움직이지 않게 배열하고 먹을 묻힌 뒤 종이를 덮고 골고루 문질러야 인쇄가 된다. 하지만 한 자 한 자 조판된 활자가 흔들리지 않도록 고정시키는 일은 쉽지 않았다. “인쇄 때 밀랍(蜜蠟·꿀 찌꺼기 기름)을 조판 틀 밑에 펴고 그 위에 글자를 차례로 꽂는다. 그러나 밀랍의 성질이 부드러워서 아무리 말려도 조판활자가 굳지 못했다. 겨우 두어 장만 인쇄하면 글자가 쏠리고 비뚤어져서 인쇄하는 자가 괴롭게 여겼다.”(세종실록, 1434년 7월 2일)

그러나 주자소 신설을 강행한 태종은 1403년 ‘계미자’와 1407년 ‘정해자’를 주조한 뒤 1410년 인쇄본까지 찍어냈다.

‘완벽주의자’ 세종의 분투

그러나 만족할 수 없었다. 세종이 아버지(태종)가 이루지 못한 과업을 이어받았다. 세종은 당대의 과학자이자 공조참판인 이천(1376~1451)에게 “아무래도 기존의 글자 모양이 고르지 않으니 당신이 한 번 새롭게 만들어보라.”는 특명을 내린다. 그렇게 1420년 이천이 개발한 활자가 바로 ‘경자자’다.

“경자자 개발로 하루에 20여 장 인쇄할 수 있었다.”(세종실록, 1422년 10월 29일) 세종은 경자자를 개발한 주자소 관리들에게 ‘수고했다’며 술 120병과 고기를 하사했다. 그러나 완벽주의자인 세종은 성에 차지 않았다. 여전히 인쇄 때 글자가 이리저리 쏠리고 비뚤어지는 단점이 있었기 때문이다.

세종은 1434년 당시 환갑을 눈앞에 둔 이천을 또 한 번 호출한다. 이천이 완곡히 사양했다. 그러나 세종은 “당신이 아니면 할 사람이 없다.”고 세종 본인의 표현대로 ‘강요’했다. 세종의 특명을 받은 이천은 갖가지 시행착오 끝에 ‘경자자’의 단점을 상당 부분 보완했다. “기존에는 조판할 때 글자와 글자 사이에 밀랍을 녹여서 붙였다. 그러나 아무리 해도 밀랍이 단단히 굳지 않았다. 고심 끝에 고안해낸 방법은 활자와 활자 사이에 대나무를 메워 조판한 활자들을 고정시켰다.”(용재총화)

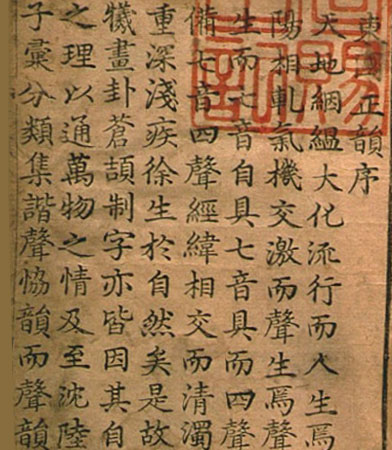

세상에서 가장 아름다운 활자

1434년(세종 16년) 개발한 이 활자에 ‘갑인자’라는 이름이 붙었다. ‘갑인자’는 ‘경자자’에 비해 조금 크고 글자체가 매우 좋았다. ‘갑인자’로 찍어낸 책은 필력의 약동이 잘 나타나고, 글자 사이가 여유있게 떨어져 있으며, 판면이 커서 늠름하다. 또 먹물이 시커멓고 윤이 나서 한결 선명하고 아름답다.

그래서 ‘갑인자’로 찍은 책은 활자본의 백미로 일컬어진다. 그렇게 개발한 ‘갑인자’와 대나무를 이용한 조판기술 도입으로 하루 40여 장을 인쇄하는 데 성공했다. 이로써 활자는 계미자(1403년), 정해자(1407년), 경자자(1420년), 갑인자(1434년)로, 인쇄는 태종 때 두어 장에서 20여 장으로, 그리고 세종 때 40여 장으로 진보했다.

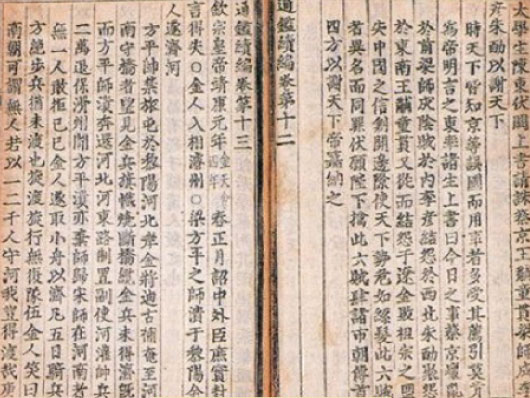

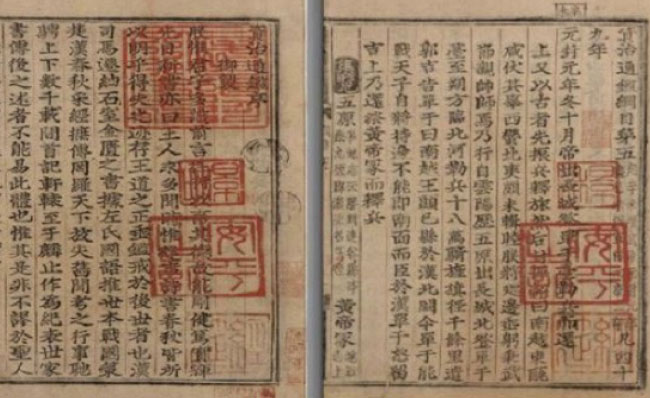

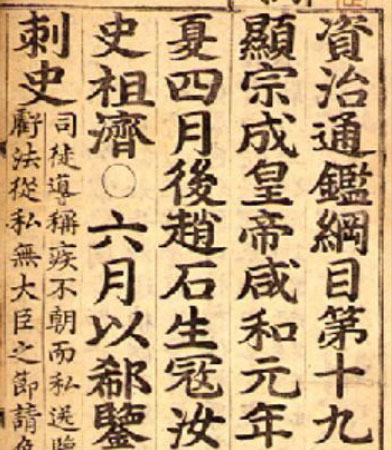

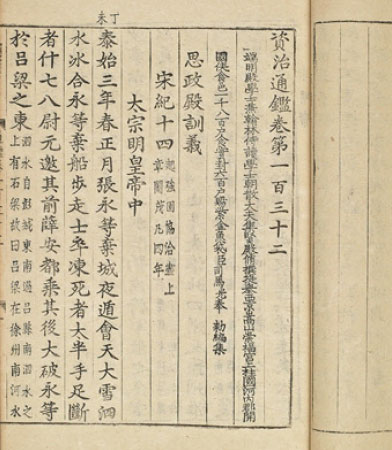

어느 정도 만족한 세종은 갑인자를 20여 만자 주조했다. 그 활자로 평소 찍고 싶었던 책을 발행해 보급했다. 또한 1434년에는 조선과 중국의 효자·충신·열녀 각 110명을 선정해서 삽화(그림)를 그리고, 그림 설명과 시(詩)까지 붙인 <삼강행실도>를 제작·배포한다.(1434년) 무지몽매 때문에 삼강오륜을 저버리는 범죄는 없어야겠다는 일념 때문이었다. 또 아동들을 가르치기 위한 유학 수신서인 <소학>도 찍었고, 역사서인 <자치통감>까지 간행한다.

세종은 “이제 큰 활자(갑인자)를 주조했으니 (중략) <자치통감>을 인쇄하고 전국에 반포해서 노인들이 보기 쉽도록 하고자 한다. 종이 30만 권만 준비하면 500~600질을 인쇄할 수 있다.”고 뿌듯해 했다. ‘눈이 침침한 노인들을 위해’라는 언급에서 백성을 긍휼히 여기는 마음씨가 구구절절 배어나온다. 세종은 “갑인자 개발로 서적이 널리 인쇄되어 배우지 못할 사람이 없을 것이니, 문화와 교육이 번성하고 세상의 도리가 높아질 것”이라 했다.

불현듯 생기는 의문

세종은 거기에 머물지 않는다. 이른바 어리석은 백성들까지 책을 읽히려면 그 어려운 한자로 무엇을 하겠다는 건가. 그래서 지혜로운 사람은 한나절 만에, 어리석은 사람이라도 열흘이면 배울 수 있는 글자, 즉 훈민정음을 창제한 것이다. 갑인자를 개발한 지 9년 만인 1443년의 일이다.

또 하나의 과제가 생겼다. 한글 금속활자를 제작하는 것이었다. 세종의 명을 받은 둘째 아들 수양대군(훗날 세조, 재위 1455~1468)은 석가모니의 일대기를 다룬 <석보상절>을 편찬한 뒤 이를 훈민정음으로 번역한다.(1447년) 세종은 <석보상절>을 꼼꼼히 읽고 각 2구절마다 막 창제한 훈민정음으로 석가모니의 공덕을 찬양한 찬불가 583곡을 손수 지었다. 그것이 <월인천강지곡>이다.

세종은 1434년에 제작한 갑인자와 함께 특별히 주조한 한글 금속활자를 조판해서 이 두 책을 간행했다. 이쯤에서 한 가지 궁금증이 생긴다. 금속활자를 발명한 것이 고려 때이고, 조선시대에 들어와 태종에서 세종을 거치면서 세상에서 가장 아름답다는 ‘갑인자’까지 창조했다. 그 시기 구텐베르크가 감히 범접하지 못할 성과였다. 구텐베르크는 뒤늦게 개발한 금속활자로 1454년 무렵이 되어서야 <42줄 성서>를 찍어냈다. 그런데 어떻게 서양에서는 활자혁명이 일어났고, 조선은 정체기를 겪게 되었는지도 궁금하다.