매년 10월이 되면 전 세계는 노벨상 시상식이 있는 북유럽으로 시선이 집중된다. 올해 노벨 과학상 수상자들은 독특한 이력을 자랑하는 연구자들이 많았다. 이변은 노벨 생리·의학상부터 시작됐다.

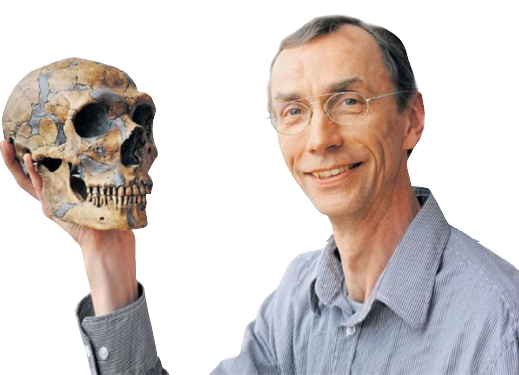

노벨 생리·의학상 수상자는 ‘고유전학’이라는 연구 분야를 개척한 진화유전학자인 스반테 페보(67) 독일 막스플랑크 진화인류학연구소 소장이 선정됐다. 페보 박사는 멸종된 인류의 게놈과 인간 진화에 관한 연구를 통해 현생 인류의 면역체계가 감염에 어떻게 반응하고, 인간다움을 만드는 것이 무엇인지를 밝혀낸 공로를 인정받았다.

최근 노벨 과학상 수상자는 2~3명이 공동수상하는 추세를 보이는데 페보 박사는 2016년 세포의 자가포식 기능을 밝혀내 노벨 생리·의학상을 단독 수상한 일본 오스미 요시노리 일본 도쿄공업대 교수 이후 6년 만에 나온 1인 수상자이다. 또 페보 박사는 7번째 부자 노벨상 수상자로 이름을 올리게 됐다. 페보 박사의 아버지는 스웨덴 생화학자 수네 베리스트룀(1916~2004)으로 1982년 노벨 생리·의학상 공동수상자이다.

페보 박사는 네안데르탈인 뼈의 유전자를 분석해 아시아와 유럽인들의 유전자 중 5%가 네안데르탈인에게서 왔다는 연구는 물론, 네안데르탈인과 또 다른 사라진 인류 데니소바인 사이에서 태어난 화석까지 발견해냈다. 페보 박사의 연구 덕분에 피부 유전자, 크론병, 당뇨병 같은 몇몇 질병 유전자들이 사라진 인류인 네안데르탈인이나 데니소바인에게서 왔다는 것을 이해할 수 있게 됐다. 페보 박사는 코로나19 유행이 시작된 이후 코로나 바이러스에 대항하는 유전자가 네안데르탈인에게서 왔다는 연구결과를 미국 국립과학원에서 발행하는 ‘PNAS’에 발표해 주목받기도 했다.

노벨 물리학상 수상자들은 양자정보과학 분야를 만들어 내 유력한 만년 노벨상 후보자였던 프랑스, 미국, 오스트리아 과학자들에게 돌아갔다.

올해 노벨 물리학상 수상자로 선정된 알랭 아스페(75) 프랑스 파리-샤클레이대 겸 에콜 폴리테크니크 교수, 존 클라우저(80) J.F.클라우저협회 창립자, 안톤 차일링거(77) 오스트리아 빈 대학 교수는 난해한 양자물리학의 기초에 대한 선구적 개념과 실험을 설계함으로써 양자역학은 틀리지 않았음을 증명하고, 상상으로만 가능했던 양자컴퓨터를 현실화시킬 수 있음을 보여줬다.

존 클라우저는 1969년 광자의 편광이라는 특성을 이용해 벨 부등식을 실제 실험으로 구현했고, 1972년 측정결과가 양자역학의 해석에 가깝다는 사실을 밝혔다. 1982년 아스페 교수는 클라우저의 실험을 좀 더 정교하게 설계해 양자얽힘을 실험적으로 증명해 냈다.

차일링거 교수는 빛의 기본입자인 광자를 이용해 다수의 입자가 얽힐 수 있다는 것을 보여 양자컴퓨터를 향한 진전을 이뤘다. 또 양자암호의 기반이 될 수 있는 양자 순간이동 현상을 최초로 실험적으로 증명했다.

올해 노벨 과학상의 대미를 장식한 화학상은 원하는 물질과 생체물질의 결합을 유도할 수 있는 분자반응을 개발한 미국과 덴마크 과학자 3명에게 돌아갔다.

캐롤린 버르토지(56) 미국 스탠포드대 교수, 모르텐 멜달(68) 덴마크 코펜하겐대 교수, 배리 샤플리스(81) 미국 스크립스연구소 박사는 ‘클릭화학’과 ‘생체직교화학’이라는 분자합성의 새로운 분야를 개척했다는 평가를 받고 수상자로 선정됐다. 이번 수상자 가운데 샤플리스 박사는 2001년 노벨 화학상 공동수상에 이어 21년 만에 다시 한 번 똑같은 분야에서 수상의 기쁨을 누리며 노익장을 과시했다.

버르토치 교수는 생체 합성 과정에서 다른 생체 분자와는 반응하지 않고 원하는 분자와만 선택적으로 결합하는 반응을 연구하고 여기에 ‘생체직교화학’이라는 이름을 처음으로 붙였다. 생체직교화학은 세포 내 특정 생화학 물질과만 반응할 수 있도록 한 것이다. 버르토치 교수의 연구는 암과 다른 질병에 관한 세포 반응 과정을 이해하는데 있어서 매우 중요한 의미가 있다.

샤플리스 박사는 이번 노벨상 수상으로 7번째 노벨상 2회 이상 수상자로 기록됐다. 노벨 화학상 분야만 본다면 1958년과 1980년 2회 수상한 프레데릭 생어 박사 이후 두 번째이다. 샤플리스 박사는 현존하는 유기화학자 중 최고 대가로 2001년에는 전이금속인 타이타늄을 이용해 고혈압, 심장질환 등 치료제로 쓰는 글라이시돌이라는 신물질을 만든 공로로 노벨 화학상을 공동수상했다. 이번 수상업적인 클릭화학은 노벨 화학상을 받던 해인 2001년 5월 28일 처음 논문을 발표해 세상에 선보였다.

자연계에서 일어나는 분자합성은 몇 종류의 반응들을 이용해 탄소-탄소 결합이 형성되고 여기에 작은 분자들이 연결되면서 이뤄진다. 그렇지만 이를 실험실에서 구현하기에는 비용과 시간이 너무 많이 들게 된다. 이에 샤플리스 박사는 실험자가 원하는 특성을 가진 작은 분자들을 간단한 반응으로 블록 쌓듯이 연결하면 되지 않을까 하는 아이디어를 제시했다. 레고블록을 서로 끼워 맞출 때 나는 ‘딸깍’(클릭)이라는 의성어를 이용해 ‘클릭화학’의 개념을 만든 것이다. 멜달 교수는 샤플리스 박사가 제시한 클릭화학을 ‘N=N=N 아자이드’라는 물질을 이용해 실제 활용 가능성을 보였다.

올해 노벨 과학상 수상자들의 면면은 한국 과학에 던지는 메시지들이 많다. 페보 박사의 수상을 보면 노벨 과학상은 모두가 연구하는 분야에 뛰어들어 선도적인 성과를 내는 연구자에게 주는 것이 아니라, 새로운 연구 분야를 개척한 이들에게 주는 것을 알 수 있다. 또 샤플리스 박사는 20~30대 젊은 과학자의 연구뿐만 아니라 60대 백전노장 과학자의 연구도 충분히 노벨상을 받을 수 있다는 것을 보여줬다.