3D 프린터 ‘0.5m’ 벽 깨다

연구원-씨에스캠㈜, 세계 최초 PBF 방식 1m 부품 제작용 3D 프린터 개발

병렬확장 기술로 제품 크기 제약 해결, 정밀한 원전부품 제조 기대

3D 프린팅은 3차원 도면을 토대로 입체물을 인쇄하는 제조 기술이다. 원자력 기술에 3D 프린팅 기술을 접목하면 복잡한 구조 부품을 이음새 없이 설계·제조할 수 있어 안전성이 높아진다. 최근 우리 연구원과 산업체가 해당 성능에 주목해 새로운 장비를 마련했다.

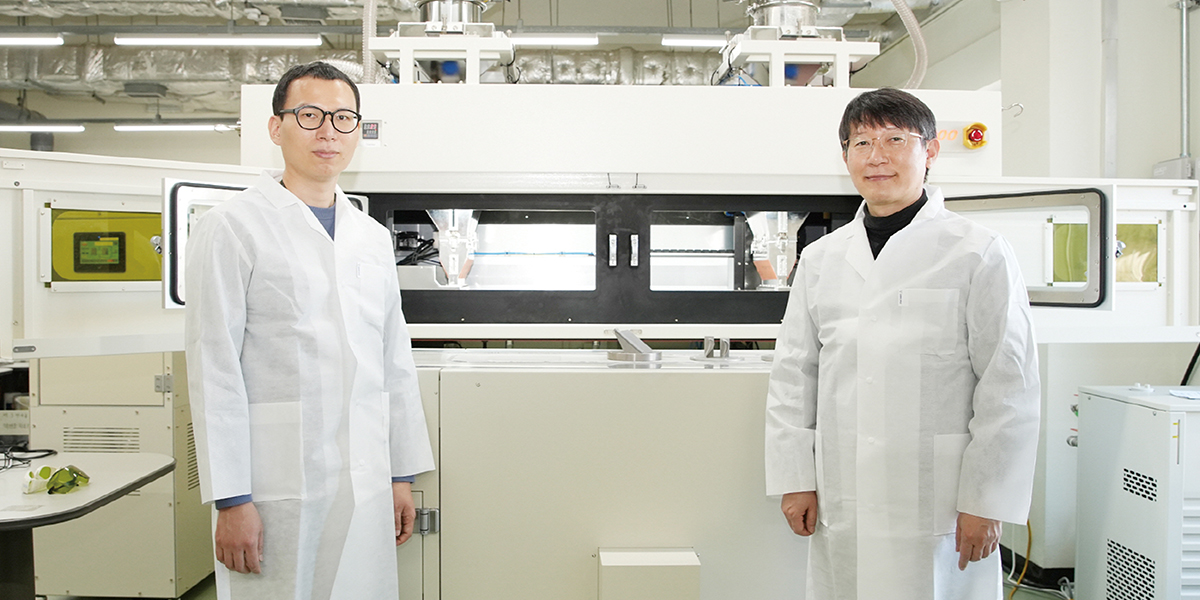

우리 연구원은 세계 최초로 ‘1m 크기 부품 제작용 PBF 3D 프린터’를 개발했다. 금속 절삭기계 전문 제조기업인 씨에스캠㈜(CSCAM, 대표 이철수)와 공동 협력한 결과다.

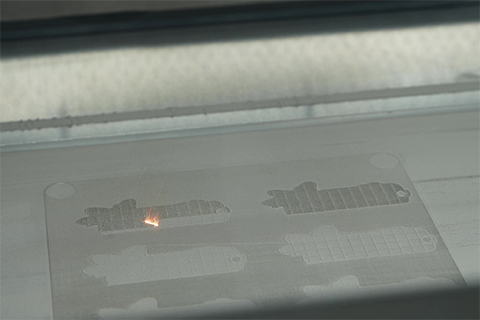

PBF(Powder Bed Fusion, 분말 소결 방식)는 얇게 펼친 분말에 레이저나 전자빔을 정밀하게 조사해 녹이는 방식이다. 녹은 분말은 고체화돼 겹겹이 쌓을 수 있다. 복잡한 형상의 정밀부품 생산에 유리한 원리로 오늘날 가장 보편적인 금속 3D 프린팅 기술로 알려져 있다.

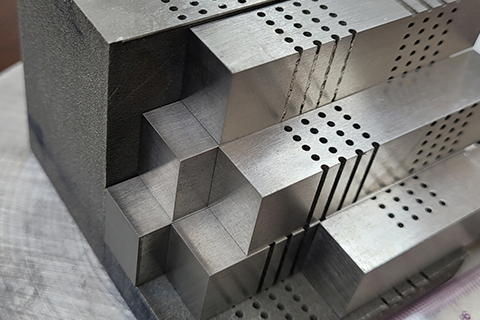

단, PBF 장비로 제조할 수 있는 부품 크기는 최대 0.5m에 불과해 산업현장에서 활용하는 데에 한계가 있었다. 그러나 이번에 가로 1m, 세로 0.5m까지 제조할 수 있는 프린터가 제작돼 상용화 장벽을 허물었다.

핵연료안전연구부 김현길 박사팀은 PBF 3D 프린팅의 크기 제약을 없애고자 ‘병렬확장 기술’을 고안했다. 프린터의 핵심부품인 레이저 소스와 스캐너 두 세트를 나란히 연결한 것이다.

한곳에 고정된 레이저 소스는 거울처럼 반사하는 특성의 스캐너를 거쳐 가로 0.5m, 세로 0.5m 면적에 빛을 고루 전달한다. 이번 프린터에는 레이저 소스와 스캐너가 각각 2개씩 설치돼 가용 범위를 가로 기준 1m로 늘렸다.

PBF의 장점인 높은 정밀도를 유지하려면 두 레이저가 중첩되는 부분에 대한 정밀 제어가 관건이다. 연구진은 실험과 시뮬레이션 프로그램을 병행해 레이저 속도, 패턴 등에 대한 변수값을 구축했다. 이로써 열과 응력에 따른 변형을 사전에 예측해 연결 부위를 결함 없이 매끄럽게 만들 수 있다.

본 기술은 현재 특허 출원을 앞두고 있다. 또한 레이저 소스와 스캐너를 가로와 세로 방향 모두 0.5m씩 추가 연결할 수 있어 향후 ‘수 m 부품 제작용 프린터’ 개발도 가능할 것으로 전망된다.

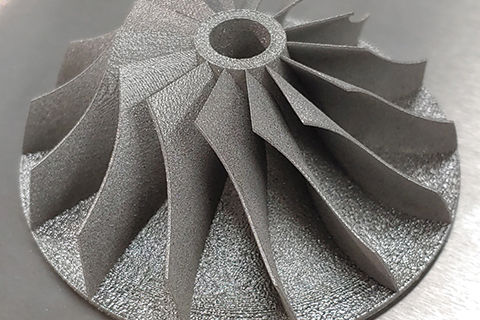

우리 연구원은 프린터를 활용해 원전 열교환기, 임펠라 등 니켈 합금 소재의 시작품 5종 제조에 성공했다. 씨에스캔㈜와 지금까지 확보한 PBF 3D 프린터 대형화 기술을 더욱 고도화시켜 부품별로 맞춤형 공정 및 품질인증을 제공할 계획이다.

특히 단종된 부품의 실물을 스캔해 제조하는 역설계, 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 및 우주용 초소형 원자로의 핵심부품 개발 및 제조 등에 중점을 두고 있다.

연구원 박원석 원장은 “이번 PBF 3D 프린터의 제조 한계 극복은 연구원의 선도적인 기술 혁신 성과”라며, “앞으로 첨단 원자력 기술은 물론 에너지·환경, 국방, 우주 산업 등 타 산업 대형 부품 제조에도 적용할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

세계 최초 ‘초전도 층상 물질 IrTe2 단층화’ 성공

중성자과학부 김규 박사 논문 네이처 커뮤니케이션즈 게재

층 제어에 따른 속성 변화 원인 규명, 신소재 개발 및 소자 분야 응용 기대

2)’">

2)’">

반데르발스(van der Waals force) 물질1)은 약하게 층층이 결합된 구조를 가진 물질이다. 그래핀처럼 한 층을 떼어내거나, 다른 종류의 층들을 쌓아 새로운 성질의 물질로 만들기 쉬운 이유다. 최근 국내외 공동 연구진이 이러한 특성을 활용해 다양한 응용이 기대되는 신소재를 개발했다.

연구원 중성자과학부 김규 박사는 미국 로렌스버클리(Lawrence Berkeley) 국립연구소 황진웅 박사, 모성관 박사 그리고 캘리포니아 대학교(UC Berkeley) 연구팀과 함께 ‘초전도 층상 물질 이리듐-다이텔루라이드(IrTe2)의 단층화’를 세계 최초로 성공했다.

이와 관련해 김규 박사가 공동 제1저자로 저술한 논문 ‘이리듐 이합체 형성에 따라 큰 밴드갭을 지니는 단층 이리듐-다이텔루라이드 연구(Large-gap insulating dimer ground tate in monolayer IrTe2)’는 세계적 과학 전문지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 온라인판 2월 16일 자에 게재됐다.

국내에서는 경북대학교 물리교육학과 김수란 교수, 군산대학교 물리학과 김봉재 교수, 부산대학교 물리학과 황춘규 교수가 참여 저자로서 함께 연구를 수행했다.

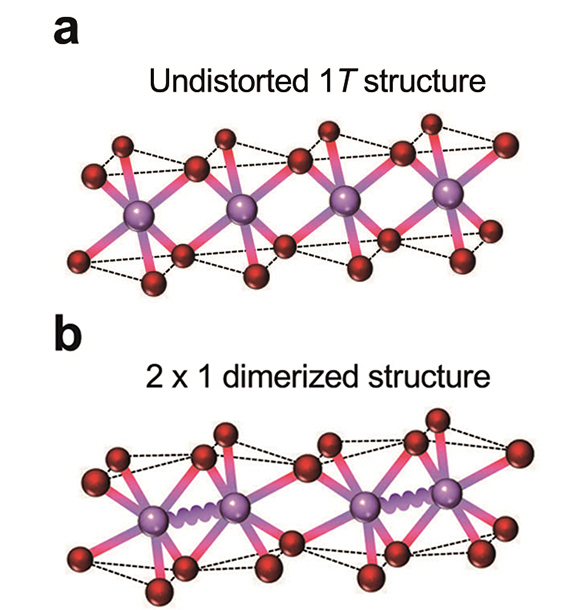

반데르발스 물질은 층층이 결합된 3차원과 단층이 비슷한 구조와 성질을 갖는다고 알려져 있다. 그중 IrTe2는 초전도성과 특이한 구조로 전 세계 연구진에게 주목받는 신소재다. 이번 공동 연구진은 세계 최초로 IrTe2 단층 성장에 성공했을 뿐 아니라, 구조가 변하고 전도성이 사라지는 현상을 발견했다.

기판 표면에 분자나 원자를 조사해 박막 결정을 만드는 분자빔증착법(MBE, Molecular Beam Epitaxy)으로 IrTe2를 단층화했다. 반데르발스 구조로 느슨하게 결합된 3차원 결정과 달리 단층 IrTe2는 서로 강하게 결합된 새로운 양자 형태임을 확인했다. 또한 도체 및 초전도성을 갖는 3차원 결정과 달리 단층 결정은 전기가 통하지 않는 부도체 특성을 지녔다.

연구진은 이론계산과 여러 실험으로 단층 결정의 속성이 달라진 원인까지 밝혀냈다. IrTe2의 성질이 변한 것은 층 사이 활발한 상호작용 때문이었다.

기존 3차원 결정에서 텔루륨은 맞닿은 다른 층 텔루륨과 전자를 공유한다. 그러나 층 분리로 인해 상호작용이 사라지면 텔루륨은 같은 층 이리듐 원자의 전자를 흡수하고, 전자를 뺏긴 이리듐 원자들은 서로 강하게 결합하는 이합체를 형성한다. 구조가 바뀌면서 물질의 성질도 변하게 된 것이다. 김규 박사는 이번 연구에서 이론적 방법을 통한 소재물성 예측 및 분석을 주로 담당해 핵심역할을 수행했다.

중성자과학부 김규 박사는 “반데르발스 물질의 특이한 양자역학적 성질을 활용하면 신소재 개발 가능성이 무궁무진하다”며, “층간 상호작용을 변화시켜 물질의 성질을 바꾸고 원리를 규명한 이번 경험을 토대로 앞으로 소자기술 응용 방안을 논의할 수 있을 것”이라 밝혔다.

1) 반데르발스 물질 약한 결합으로 이뤄진 층상구조 물질. 연필심의 주성분인 흑연이 대표적 예로, 단층 구조인 그래핀으로 분리할 수 있음