천문이란 무엇인가

일반적으로 천문(天文)은 천체(天體)에 관한 모든 현상 또는 이에 관한 학문을 뜻한다. 글자 의미대로 보면, 천문은 하늘에 드리워진 무늬를 말한다. 우리 조상들은 천문을 하늘에 드리워진 무늬라 본 것인데 굉장히 미학적 표현이 아닐 수 없다. 천문은 하늘의 형상을 뜻하는 천상(天象)이라는 단어와도 같은 의미로 사용되었다. 그런데 천상은 하늘에서 나타나는 일체 모든 천문 현상뿐만 아니라 기상 현상도 포함된 것이다.

오늘날과 달리 전통사회는 천문과 기상 현상을 구분하지 않았고 모두 ‘천상’으로 파악하였다. 일월오행성(日月五行星)의 운행이나 일식·월식, 혜성의 출현 같은 천문현상과 번개, 천둥, 바람, 비, 눈, 우박 등의 기상현상까지도 모두 천상으로 파악한 것이다. 천상이 ‘하늘의 형상’이라면 천문은 ‘하늘에 드리워진 무늬’이다. 둘 다 하늘에서 벌어지는 일체의 현상을 가리키므로 두 용어가 함께 사용되었지만 천상은 관측의 의미, 천문은 기록의 의미에 더 가깝다.

우리 역사에서 고려시대와 조선시대는 서운관과 관상감이라는 관청이 천문(天文)·지리(地理)·역수(曆數)·점주(占籌)·측후(測候)·각루(刻漏) 등의 일을 관장하였다. 이때의 ‘천문’은 오늘날의 천문학과는 다른 ‘하늘에 드리워진 무늬’로서의 천문이다. 서운관의 ‘서운(書雲)’이라는 명칭은 『좌전(左傳)』이라는 책에서 유래하는 것으로 ‘分至啓閉, 必書雲物’라 하여 “2분(分: 춘분·추분)과 2지(至: 하지·동지)에 반드시 운물(雲物)을 기록하게 하였다”는 의미를 가지고 있다. 운물(雲物)은 구름으로 대표되는 일체의 기(氣)의 작용을 의미하는 것으로 오늘날의 천문기상현상을 모두 포괄하는 것이다.

하늘을 관측하려는

목적은 무엇이었을까?

천문학은 이른바 ‘하늘의 과학’이다. 오늘날 천문학은 우리가 살고 있는 지구를 비롯하여 우주 전체의 구조와 운동, 변화 등을 탐구하는 학문 분야지만 과거 전통시대에는 달랐다. 물론 옛날에도 우주의 탄생 과정이라든가 구조적인 형태 등에 관심이 없지는 않았지만, 그것이 천문학의 주요한 목적은 아니었다.

그렇다면 옛날 우리 선조들이 하늘을 관측한 가장 중요한 이유는 무엇이었을까? 그것은 ‘시간’을 측정하기 위해서였다. 한국이나 중국은 전통시대에 농경이 경제생산에서 큰 부분을 차지했었고 원활한 생산 활동을 위해 1년 사계절의 변화를 미리미리 파악해 둘 필요가 있었다. ‘때’가 중요한 농경은 씨 뿌리는 시기가 언제인지 아는 것이 중요했기 때문이다.

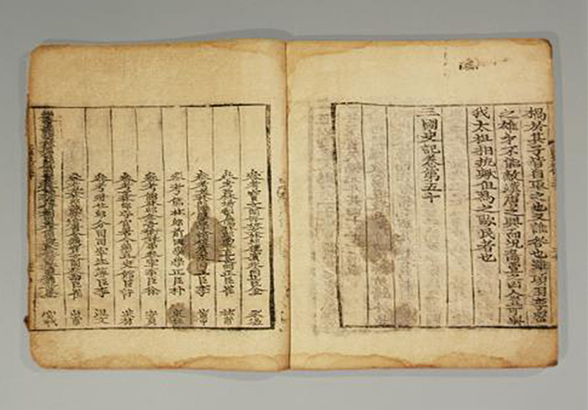

오늘날에는 시계를 통해 시간을 알 수 있지만, 시계가 없던 시절에 시간을 알기 위해서는 하늘을 쳐다볼 수밖에 없었다. 옛날 사람들이 하늘을 관측한 것은 비단 시간을 알기 위해서만은 아니었다. 거기에는 또 다른 목적이 있었다. 『삼국사기』나 『고려사』, 『조선왕조실록』 등 역사책에는 많은 천문 관측 기록들이 있다. 하늘을 보는 일이 시간을 알기 위한 목적에 한정되었다면, 태양과 달의 운동 또는 태양계의 별과 별자리를 관찰하는 것으로 충분했을 것이다. 그런데 역사책을 보면 시간 혹은 역(曆)의 기본이 되는 태양과 달의 운동 외에도 여러 가지 천문 현상에 큰 관심을 가지고 있었음을 알 수 있다. 달이 태양을 가리는 일식, 지구의 그림자가 달을 가리는 월식, 행성들이 하늘을 움직이다가 서로를 가리는 현상, 혜성이나 새로운 별의 출현 등이 바로 그것이다. 옛 사람들이 이를 관측하고 역사책에 기록해 둔 것은 바로 정치적인 이유 때문이었다.

천문 현상을

정치적으로 해석하다

천문은 이른바 ‘관상(觀象)’에서 출발한다. 그렇다면 관상의 대상과 목적은 무엇이었을까? 전근대 사회에서 관상을 담당했던 분야는 천문역산학(天文曆算學)이다. 널리 알려진 바와 같이 전통시대의 천문역산학은 ‘제왕(帝王)의 학문’으로 간주되었다. 유교사회에서는 제왕의 첫 번째 임무를 ‘관상수시(觀象授時: 하늘의 형상을 관찰하여 시간을 부여함)’로 규정하여 천문학의 중요성을 강조하였고, ‘수명개제(受命改制: 천명을 받아 제도를 개혁함)’의 원칙에 입각하여 새로운 왕조가 들어섰을 때 천문학의 정비를 우선적인 과제로 삼았다.

유교를 정치 이념으로 삼은 역대 왕조들은 왕조의 정당성을 정치사상적으로 뒷받침할 수 있도록 하기 위해 천문학을 발전시켰다. 조선 태조 때 『천상열차분야지도(天象列次分野之圖)』의 각석과 세종 때 간의대(簡儀臺)의 설립 그리고 『칠정산(七政算)』이라는 자주적 천문역법을 수립한 것은 바로 이러한 관점에서 해석할 수 있다.

옛 조상들은 인간과 하늘이 서로 통한다고 생각했기 때문에 하늘에서 일어나는 여러 가지 현상들이 현실의 정치와 사회에 영향을 준다고 믿었다. 하늘의 여러 가지 변화에 특히 민감했다. 옛날 사람들은 별의 움직임을 통해 지상에서 일어날 미래를 점쳤고 이를 불길한 징조나 행운의 징조로 해석했다. 특히 태양이나 달이 가려지는 일식이나 월식이 일어날 때면 하늘이 인간에게 어떤 계시를 준다고 믿어 하늘에 제사를 지냈다.

일식이 일어난 날 하늘에 제사를 지낼 수 있는 사람은 오직 왕뿐이었다. 천문을 다루던 관리들은 일식이 일어나는 날을 미리 예측하여 왕에게 알려 주어야 했다. 만약 일식이나 월식의 예보가 틀리면 큰 벌을 받았다. 삼국시대나 고려시대에는 일식이 일어날 때마다 이를 꼼꼼하게 기록해 두었다. 고구려가 455년 동안에 11회, 백제가 606년 동안에 26회, 신라는 전후 965년 동안에 26회의 일식이 일어났다.

일식과 월식 외에 중요하게 생각했던 것은 5성이었다. 5성은 수성, 금성, 화성, 목성, 토성의 5행성을 가리킨다. 이 행성들이 수많은 별들 중에서 특히 주목을 받은 이유는 위치가 변하지 않는 붙박이 별들과는 달리 복잡한 운동을 하는 행성이기 때문이다. 옛사람들은 이들 행성의 움직임을 관찰하여 역모나 전쟁 등이 일어날 것을 예측했다.

그 외에도 혜성과 유성의 출현도 중요하게 여긴 천문현상이었다. 객성이라는 이름으로도 불린 신성, 혜성, 유성, 성운 등이 나타나면 별에 이상이 생겼다고 해서 국가 비상사태로 여겼다. 이 가운데서도 혜성은 특히나 불길하게 생각했다. 우리 조상들의 혜성에 대한 기록을 살펴보면 고구려 10회, 백제 15회, 신라 32회 등 모두 57회의 혜성이 나타났다고 『삼국사기』에 나와 있다.