지난해 초부터 시작된 코로나19 때문에 대인관계를 줄이고 사회적 거리두기를 하는 것이 생존을 위해 필요한 미덕인 세상이 됐다. 바쁜 일상에 시달리고 이렇듯 코로나19로 인한 대인관계 감소까지 겹치면서 우울감을 호소하는 사람들이 늘고 있다. 여기에 현대인의 삶에서 빼놓을 수 없는 스마트폰에서는 알고 싶지 않은 정보들까지 끊임없이 쏟아져 나와 뇌를 피로하게 만들 뿐만 아니라 SNS를 통한 타인과의 비교로 우울감은 더 심해지기 십상이다.

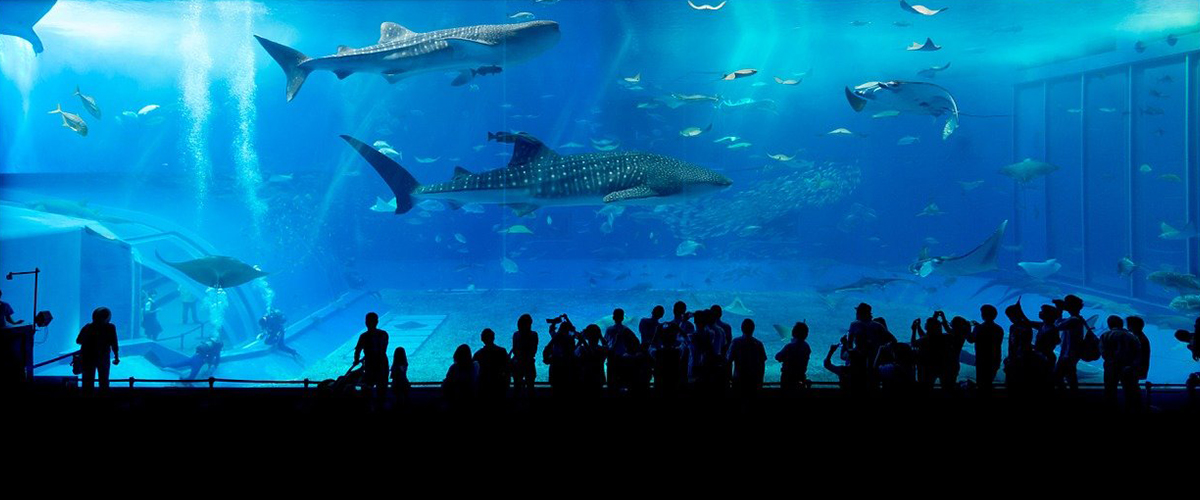

이 때문에 조용한 산사나 숲, 강가를 찾아 머리를 쉬게 하고 집 안에 어항이나 화분을 들여놓고 ‘물멍’, ‘식물멍’ 등 ‘멍 때리기’를 하는 이들도 늘고 있다고 한다. 캠핑장에서 모닥불이 타는 것이나 빛 공해 없는 밤하늘을 수놓은 별들을 보고 물을 바라보면서 회사, 학교, 가사 등 일상에서 벗어나 아무 생각 없이 쉬고 싶다는 욕구를 반영하는 것이다. 심지어 교육방송인 EBS에서는 아무 배경음악이나 소리 없이 풍경이나 영상만 반복적으로 보여주는 ‘가만히 10분 멍’이라는 프로그램을 내놔 호응을 얻고 있기도 하다.

외부에서 입력되는 정보를 의도적으로 차단시켜 뇌가 아무런 활동을 하지 않는 ‘디폴트 상태’로 만들어 주는 것이 뇌 건강에 도움이 된다는 뇌신경 과학 분야 연구결과들도 많이 나오고 있다.

2014년 미국 캘리포니아 산타바바라대(UCSB) 뇌과학과 연구팀이 ‘심리학 연감’에 발표한 연구결과나 스탠포드대 자비·이타심 연구교육센터 연구진이 ‘실험심리학 저널’에 발표한 논문에 따르면 새롭고 창의적인 아이디어는 쉼 없이 일에 몰두할 때가 아닌 공상에 잠기거나 딴 짓을 하는 등 뇌가 여유를 가질 때 나온다. ‘창의성에 가장 큰 걸림돌은 지나치게 바쁜 것’이라는 말이다. 열심히 일하는데도 창의적 성과가 나오지 않는다면 뇌가 휴식을 취해야 한다는 경고음을 내고 있다는 설명이다.

최근에는 ‘창의성’ 같은 추상적 개념이 아니라 가끔 멍 때리거나 자주 휴식을 취해주는 것이 뇌기능 향상과 기억력을 높일 수 있다는 연구결과가 나왔다.

미국 국립보건원(NIH) 산하 국립신경질환및뇌졸중연구소(NINDS) 인간피질생리학·신경재생연구부, 국립정신건강연구부(NIMH) 공포·두려움의 신경생물학연구부, 프랑스 클로드 베르나르 리옹1대학 리옹신경과학 연구센터, 독일 라이프치히대 의대 신경학부 공동연구팀은 멍 때리거나 쉬는 ‘디폴트 상태’에서 사람의 뇌신경과 뇌세포는 빠른 속도로 재생돼 기억의 입출력 속도를 20배 이상 높일 수 있다고 밝혔다. 이 같은 연구결과는 생물학 분야 국제학술지 ‘셀 리포츠’ 6월 9일자에 실렸다.

휴식과 수면이 뇌기능 향상에 도움을 준다는 사실은 잘 알려져 있다. 특히 수면과 뇌의 상관관계는 다양한 연구가 돼 왔지만 깨어있는 동안 휴식이나 멍 때리기가 어떤 메커니즘을 통해 기억력 같은 뇌기능 향상에 영향을 미치는지에 대해서는 많은 연구가 이뤄지지 않는 상태이다.

연구팀은 오른손잡이 20~30대 남녀 33명을 대상으로 실험했다. 연구팀은 실험참가자들에게 머리에 뇌파검사(MEG) 장치를 쓰도록 한 뒤 컴퓨터 키보드에 10초 동안 ‘41324’라는 숫자를 빠르게 반복해 입력하도록 했다. 연구팀은 10초 시험 후 10초를 쉬도록 하는 것을 36번 반복했고 다음에는 10초 휴식 없이 10초 단위로 연속해서 같은 작업을 36번 반복시켰다.

그 결과 10초 단위의 휴식을 가진 경우에는 입력 동작이 느려지지 않았지만 휴식 없이 작업을 한 경우에는 입력 동작이 느려지는 것이 관찰됐다. MEG 측정에서도 휴식시간 동안 키 누르기 동작과 관련한 신경재생이 50ms(밀리 초)라는 짧은 시간 동안 빠르게 이뤄지는 것이 확인됐다. 이는 연속작업을 할 때보다 20배 이상 빠른 속도이다. 정보를 삭제하거나 기억하고 정리하는 과정은 신경재생 속도에 좌우되는 것으로 알려져 있다. 이처럼 휴식을 통한 신경재생 속도는 수면 중 신경재생 속도보다 4배 이상 빠르다고 연구팀은 밝혔다.

새로운 내용을 배우거나 학습할 때는 휴식시간을 자주 가져주는 것이 해마와 대뇌 피질 사이의 연결성을 강화시켜 기억력 입출력속도를 높이고 기억력을 강화시킨다는 것이다. 학습에 있어서 중요한 것은 충분한 수면과 학습 중간에 자주 휴식시간을 가져주는 것이라고 연구팀은 설명했다.

연구를 이끈 레오나르도 코헨 NINDS 박사는 “학습에서 중요한 창의력이나 기억력은 단순히 열심히 한다고 해서 향상되는 것은 아니라는 것을 이번 연구는 다시 한 번 보여주고 있다”라면서 “이번 연구는 기억력 퇴화나 뇌졸중 같은 뇌질환을 앓은 이들에게 효과적인 재활방법을 제시해줄 수 있을 것”이라고 말했다.

과학사를 보더라도 ‘여유’가 놀라운 발명이나 발견으로 이어지는 사례를 볼 수 있다. 아르키메데스가 목욕을 하다가 부력의 개념을 발견하고, 프리드리히 케쿨레가 꿈속에서 벤젠고리 구조에 대한 영감을 얻고, 20세기 전자기학을 획기적으로 발전시킨 니콜라 테슬라도 휴식을 위한 여행에서 교류 전기에 대한 아이디어를 얻었다는 것이 대표적이다.

우리 사회는 그동안 지나치게 앞만 보고 ‘열심히’ 달려왔다. 그렇지만 4차 산업혁명의 시기에 선도국가로 도약하기 위해서는 단순히 ‘노력’만으로는 안 된다. 반짝거리는 창의력이 필요하다. 우리나라를 선진국으로 만드는 데 가장 큰 기여를 한 과학자들이 추격형 연구가 아니라 선도형 연구를 이끌어 가기 위해서도 ‘쉼’은 반드시 필요하다. ‘멍 때리기’가 우리를 자유롭게 만들 것이다.