고효율 베타전지

구현에 한걸음 더 다가서다

구현에 한걸음 더 다가서다

이온빔 기술을 활용한 베타전지 성능향상 구조 개발

베타전지는 방사성동위원소에서 방출되는 베타선 전자를 전력으로 변환하는 배터리로 외부동력원(태양, 바람 등) 없이 자체적으로 전력 생산이 가능하다. 별도의 재충전, 교체과정 없이 장기간 사용 가능해 우주와 극지, 심해 등 극한 환경에서 사용되는 전자기기, 인체삽입형 의료기기 등의 차세대 전원으로 많은 관심을 받고 있다.

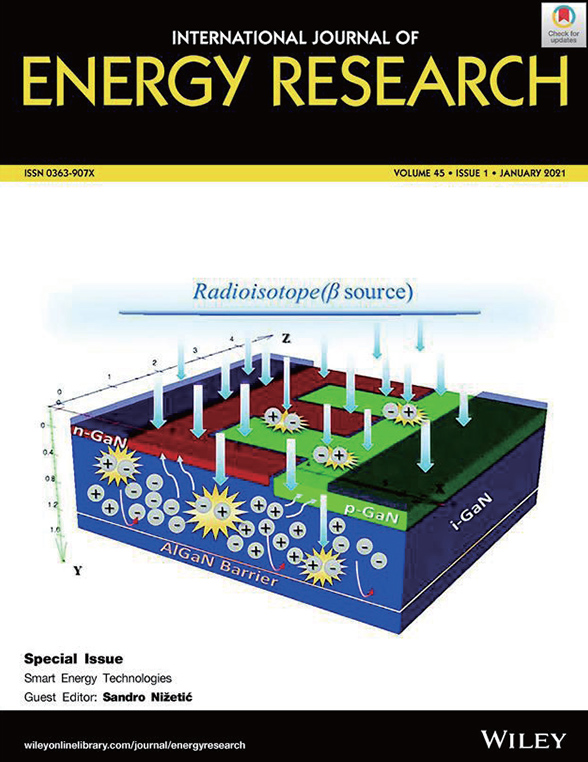

연구원 양성자과학연구단 가속기이용연구부 김동석, 윤영준 박사 연구팀이 질화갈륨 기반의 새로운 베타전지 구조를 개발, 그 연구결과가 원자력 분야 권위지인 인터내셔널 저널 오브 에너지 리서치(International Journal of Energy Research)1) 제45권 1호 표지 논문으로 게재되었다.

이번에 개발한 베타전지 구조는 연구원이 보유한 이온빔 기술을 활용해 설계했는데, 기존 전지보다 전력 변환 효율과 출력을 크게 향상 시킬 수 있어 기대를 모으고 있다.

본 연구는 과학기술정보통신부 방사선기술개발사업의 지원을 받아 진행되었다.

베타전지는 방사성동위원소에서 방출되는 베타선 전자가 반도체에 충돌하며 발생하는 전자-정공 쌍2)을 이용해 전력을 생산한다. 전자-정공 쌍은 반도체의 PN접합부에서 주로 생성되는데, 연구팀은 전력 변환 효율을 높일 수 있도록 접합부를 마치 블록처럼 서로 맞물리는 형태의 ‘교차형 접합 구조’로 설계했다. 또한 기판 아래로 빠져나가는 전하 흐름을 차단하기 위해 장벽층을 구성해 누설 전력 손실을 감소시켜 전체 출력 전력을 높였다. ‘교차형 접합 구조’는 에너지원인 방사성동위원소 가까이 다수의 PN접합 구조 구현이 가능해 기존의 ‘적층형 접합 구조’보다 더욱 넓은 전자-정공 쌍 생성 영역을 확보할 수 있다.

이번 연구에서 전력 생성 효율을 높이기 위해 제시한 기술 및 설계 방식은 기존 방식과 차별성을 가져, 연구원은 지식재산권을 확보 완료했다. 향후 새로운 구조의 베타전지를 시제작하여 성능 검증을 거친 후 상용화를 추진할 계획이다.

연구원 가속기이용연구부 이재상 부장은 “새로운 베타전지는 기존의 베타전지보다 고효율에 안정적인 에너지원으로서 전원 충전이 어려운 극한환경용 전자기기와 배터리 교체가 어려운 교량, 댐, 터널용 센서 등에 널리 활용할 수 있을 것”이라며 기대감을 전했다.

1) 2019 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics): 1/34(원자력 과학기술 분야 인용지수 1위)

2) 전자-정공 쌍(Electron-hole pair): 외부에너지를 받아 반도체 내 쌍으로 생성되는 전자 및 정공(전자가 빠져나간 빈자리)을 일컬음. 베타전지에서는 생성된 전자-정공 쌍이 전류로 전환되어 전력을 생산함

2) 전자-정공 쌍(Electron-hole pair): 외부에너지를 받아 반도체 내 쌍으로 생성되는 전자 및 정공(전자가 빠져나간 빈자리)을 일컬음. 베타전지에서는 생성된 전자-정공 쌍이 전류로 전환되어 전력을 생산함

‘1,000분의 1초’까지 포착하는

초고속 전자카메라로 원자 움직임 관측한다

초고속 전자카메라로 원자 움직임 관측한다

신소재를 개발하려면 물질의 구조를 분자, 나아가 원자 단위로 들여다봐야 한다. 그러나 원자는 실체 파악이 어렵다. 확률적으로만 존재를 알 수 있는 전자를 데리고 다니기 때문이다. 이런 원자 운동을 파악할 수 있는 첨단 장비가 ‘초고속 전자회절장치’다. 극초단파인 마이크로파 전자펄스(EMP)를 물질에 쏴 피코(1조 분의 1)초와 펨토(1,000조 분의 1)초 사이에서 원자의 움직임을 포착한다. 원자에 전자펄스를 쏴 흥분시킨 뒤 이들이 변하는 움직임을 추적하는 원리다. 기존 전자현미경, 원자현미경이 카메라 해상도를 높이는 데 주력했다면 초고속 전자회절장치는 고해상도 사진 출력뿐 아니라 영상화도 가능하다.

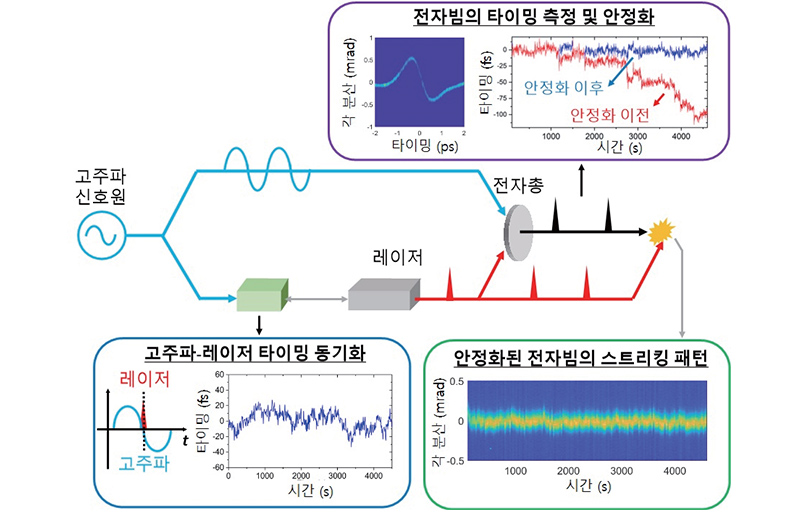

얼마나 빨리 원자의 움직임을 포착하느냐에 따라 초고속 전자회절장치의 성능이 갈린다. 이를 ‘측정 분해능’이라고 한다. 분해능을 높이려면 전자펄스를 안정적으로 제어하는 것이 중요하다. 전자펄스의 주기, 속도, 타이밍 등 여러 변수를 최적화해야 한다. 전자펄스는 레이저와 마이크로파를 혼합해 만든다. 레이저를 특수 금속에 조사(照射)해 전자가 튀어나올 때 마이크로파를 쏴 전자를 제어해야 한다. 레이저와 마이크로파가 혼합되는 순간, ‘타이밍’이 중요하다는 뜻이다.

초고속방사선연구실 신준호 박사와 김정원 한국과학기술원 기계공학과 교수는 전자펄스 타이밍을 수펨토초 수준으로 안정화하고 제어하는 기술을 개발했다.

‘테라헤르츠(㎔) 스트리킹’이라는 신기술을 썼다. 테라(10의 12제곱)헤르츠 주파수 대역 전기장을 전자펄스에 가해 펄스의 굴절 방향을 조절하는 방법이다. 세계 어디서도 시도한 적 없는 신기술이다. 마이크로파와 레이저 간 정밀 동기화를 위해 ‘광 고주파 위상 검출기’를 새로 제작했다.

연구팀은 이 장비 등을 사용해 레이저와 마이크로파가 혼합될 때 전자펄스 타이밍 안정도를 5.5펨토초 수준으로한 시간 이상 유지하는 데 성공했다. 이는 기존에 보고된 세계 최고 성능보다 4배 이상 높은 수준이다. 이 타이밍 안정화 기술을 이용하면 초고속 전자 회절(Ultrafast Electron Diffraction, UED) 기법의 분석 능력을 크게 개선해 그래핀 등의 2차원 물질과 같은 첨단 물질들의 새로운 성질들을 규명할 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

극초단 전자 펄스를 기반으로 한 회절 분석 기법(UED)은 전자 펄스의 짧은 펄스폭(수십 펨토초)과 광속에 가까운 속도(99.2%)를 활용해 태양광 소자, 차세대 전기·전자 소재 개발 등 미래 첨단 산업 분야를 위한 연구에 활용되고 있다.

연구원은 이미 세계에서 가장 성능이 우수한 전자카메라를 보유하고 있으며 이 기술 개발을 통해 기존 전자 회절 기법의 분해능 개선뿐만 아니라 이전에는 불가능했던 원자 내의 전자 동역학 관측에도 도전하게 됐다.

미 UCLA는 원자력연구원이 개발한 초고속 전자회절장치를 두고 “자연을 더 깊게 들여다볼 수 있는 빠르고 새로운 눈을 갖게 됐다”고 호평했다.

연구진은 “꿈의 신소재로 불리는 그래핀 등 초박막 2차원 결정이나 특수 기체 등은 전자펄스를 맞아도 회절돼 나오는 신호가 매우 미약하다”며 “분석이 어려운 신소재 내부 움직임을 영상으로 볼 수 있는 신기술”이라고 설명했다. 향후 차세대 태양전지나 신약 개발 등에도 이 기술이 활용될 수 있다고 덧붙였다.

연구 성과는 국제학술지 ‘레이저&포토닉스 리뷰’ 2월호 표지논문으로 실렸다. 이 장비의 시간분해능(원자 움직임 포착 가능 시간)은 32펨토초다. 기존에 최고 성능이었던 미국 스탠퍼드대 선형가속기연구소(SLAC) 보유 장비의 분해능(100펨토초)보다 세 배 이상 빠르다. 또 SLAC 장비보다 100배가량 더 밝게 관측할 수 있다. 초고속 전자회절장치는 시간분해능이 짧아지면 밝기가 어두워지는 문제가 있는데 이마저도 해결한 것이다.