우리나라에서 언제부터 해시계를 만들어 사용했는지 정확한 연대는 알 수 없다.

그러나 인류 공통적으로 선사시대부터 원시적인 해시계를 만들어 시간을 잰 것으로 미루어

우리나라에서도 아주 오래 전부터 해시계를 통해 시간을 측정했으리라 추정할 수 있다.

이와 관련한 역사 기록으로는 『삼국사기』에 고구려의 ‘일자(日者)’, 백제의 ‘일관(日官)’이라는 관원이 있었다는 기록이 가장 이르다.

이러한 관원들은 분명 해를 관 측해 시간을 재던 임무를 맡았을 터이다.

그러나 인류 공통적으로 선사시대부터 원시적인 해시계를 만들어 시간을 잰 것으로 미루어

우리나라에서도 아주 오래 전부터 해시계를 통해 시간을 측정했으리라 추정할 수 있다.

이와 관련한 역사 기록으로는 『삼국사기』에 고구려의 ‘일자(日者)’, 백제의 ‘일관(日官)’이라는 관원이 있었다는 기록이 가장 이르다.

이러한 관원들은 분명 해를 관 측해 시간을 재던 임무를 맡았을 터이다.

우리나라 첫 해시계, 신라시대에 등장하다

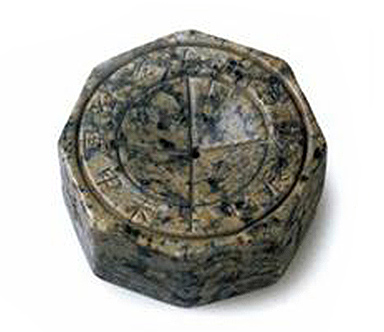

우리나라에서 가장 오래된 해시계 파편이 국립중앙박물관에 소장되어 있다. 6~7세기경 신라시대에 만들어진 것으로 추정되는 이 해시계는 화강석으로 만들어졌으며 현재는 일부분만이 남아 있다. 원을 24등분하고 그 위에 모두 스물네 개의 글자가 새겨져 있는 이 원반형의 해시계는 중국의 전통 해시계와 비슷하다. 해시계는 햇빛이 충분한 곳에서만 사용할 수 있으므로 날씨가 나쁜 중국에서는 크게 발달하지 않았다. 반면 우리나라에서는 일찍부터 해시계가 시간을 측정하는 기구로 활용되었다. 한국에서는 아마도 기원전·후 무렵부터 해시계를 사용한 것으로 추정되고 있다. 이러한 형식의 해시계는 통일신라에서 고려로, 그리고 조선으로 계승되었다.

고려시대에는 해시계를 제작해 시간을 측정한 기록이 상대적으로 부족하다. 단지 국립중앙박물관에 남아 있는 고려시대의 것으로 추정되는 해시계가 유일하다. 그러나 고려시대에 이미 ‘선명력’이라는 역법을 사용했고, 일식과 월식 등의 천문 관측 기록을 『고려사』에 남긴 것으로 보아 해시계 등의 시계를 사용했음은 부정할 수 없을 것이다. 그러나 고려시대에는 고대와 달리 크게 달라진 관측기구와 해시계를 제작한 것 같지는 않다.

중국에서는 해시계가 명나라 이후로 만들어지지 않았다. 우리나라에서도 조선 초기까지만 사용되었다. 해시계의 제작이 본격적으로 이루어진 것은 세종 때이다. 세종 때 사용된 해시계로는 앙부일구, 현주일구, 천평일구, 정남일구, 규표 다섯 종류가 있다. 이런 해시계를 만드는 데는 정초, 장영실, 김빈, 김돈, 이천 등 과학자들의 공헌이 컸다.

조선 초기 세종 때에는 여러 가지 종류의 시계들이 창제되었다. 물시계인 자격루와 옥루, 행루 등이 만들어졌고 낮과 밤에 모두 사용할 수 있는 주야 겸용의 해시계와 별시계를 통합한 일성정시의도 창제되었다. 그중에 앙부일구는 우리 역사 속 너무나 독특한 해시계로 유명해졌다.

글을 모르는 백성들도 시간을 알 수 있도록 제작된 ‘앙부일구’

세종 때의 대표적인 해시계는 『앙부일구(仰釜日晷)』이다. 앙부일구라는 이름은 반구형의 대접과 같은 모양 때문에 붙여진 것으로 그 뜻을 쉽게 풀이하자면 오목해시계이다. 얼굴을 씻는 세숫대야를 연상시키는 앙부일구는 모양이 좀 특이하다. 보통 해시계는 시각을 표시한 원반이 평평하지만 앙부일구는 오목한 형태를 하고 있다.

세종은 시간을 모르는 백성들을 위해 앙부일구를 다함께 볼 수 있는 시계로 활용하고자 했다. 그래서 시계 위에는 글자 대신에 각 시간에 해당하는 짐승의 그림을 그려 넣어 글을 모르는 사람도 시간을 알 수 있도록 했다. 이 앙부일구는 서울 혜정교와 종묘 남쪽 거리에 설치되었다고 한다.

앙부일구들은 임진왜란 때 모두 없어졌다가 17세기 후반 현종∼숙종 때 다시 나타났다. 이때 만들어진 것은 세종 때 만들어진 오목해시계와는 조금 다르다. 세종 때의 해시계가 서민들을 위한 공중용 시계였다면, 이때의 해시계는 대궐이나 명문 대가집에 설치하기 위해 청동으로 만든 고급스런 오목해시계였다. 원래 오목해시계는 중국 원나라의 천문학자인 곽수경이 처음 만들었는데 널리 쓰이지 않자 제작이 중단되었다. 오히려 조선에서는 이 시계를 우아하고 세련된 모습으로 발전시켰다.

앙부일구는 원래 수시력을 정립한 중국 원나라의 천문학자 곽수경이 만든 ‘앙의(仰儀)’를 개량해 만든 오목해시계이다. 보통 대부분의 해시계들은 해 그림자를 받는 시반면(時盤面)이 평평하다. 그런데 이 앙부일구는 반구형의 오목한 시반면을 갖고 있다. 반구형의 시반면 내부에 시간을 읽을 수 있는 눈금이 그려져 있다. 마치 모양이 ‘하늘을 우러르는(仰) 가마솥(釜)’같다 해서 ‘앙부일구’라는 이름이 붙여졌다.

앙부일구와 같은 오목형 해시계는 현재 세계에서 유일하게 우리나라에만 남아있다. 물론 원나라 때 곽수경이 앙의를 처음 고안했지만 ‘앙의’ 유물이 남아있지 않고, 제작되어 사용되었다는 관련 역사 기록도 없어 중국에서 실제로 제작되어 사용되었는지 알 수 없다. 단지 『원사(元史)』에만 기록으로 남아있을 뿐이다. 이에 비해 앙의를 개량해서 해시계 전용으로 세종 때 조선에서 다시 태어난 앙부일구는 조선을 대표하는 해시계로 정착할 정도로 널리 만들어져 보급되었다.

‘앙부일구’에 숨겨진 과학 이야기

앙부일구의 가장 중요한 구조는 해 그림자를 만드는 뾰족한 막대기인 영침과 해 그림자를 받아 시각을 읽는 둥그런 반구(半球)형의 시반면이다. 시계 바늘에 해당하는 시침인 영침은 시반면 주둥이 정남 위치에서 관측지의 북극고도(조선의 한양 북극고도)만큼 내려간 지점을 남극으로 해서 정확히 북극을 향하도록 시반면에 박혀있다. 시반면에 그려져 있는 눈금은 영침과 수직하게 13개의 절기선이 그려져 있고 절기선에 수직하게 시각선이 그려져 있다.

이러한 구조의 앙부일구는 천구 상에서 일정한 주기를 갖고 도는 태양의 운행을 구형의 스크린 위에서 완벽하게 재현하는 기구인 셈이다. 그렇기 때문에 어떤 구조의 해시계보다 시각을 읽기가 쉽다. 절기선과 시각선에 맺힌 해 그림자의 눈금을 그냥 읽기만 하면 된다. 해가 아침에 동쪽에서 뜨면 해 그림자는 시반면의 서쪽 묘시 시각선을 가리킬 것이며, 이후 서서히 오른쪽으로 움직여 동쪽의 유시 시각선에서 해가 지게 된다. 그림자가 가리키는 시각선 위의 글자를 읽으면 그것이 현재의 시간이다. 별도의 번거로운 환산이 필요하지 않다. 절기도 마찬가지다. 춘추분 날에는 영침의 해 그림자가 중앙의 적도선인 춘추분선을 따라서 움직인다. 따라서 해 그림자가 어느 절기선에 맺히는가를 보고 바로 현재의 절기를 알 수 있다.

앙부일구는 청동 이외에도 다양한 재료로 만들어졌다. 기상청에 있는 직경 20cm의 앙부일구는 검은색 대리석으로 만들었지만 구조와 형태는 청동제와 다를 바 없다. 서울대학교 박물관에 있는 앙부일구는 하얀색 대리석으로 만든 독특한 형태의 것이다. 즉 시반면의 몸체를 16개의 꽃잎 모양으로 조각한 대접 모양의 받침대가 받치고 있다. 이외에도 백자로 만들거나 옥으로 만드는 등 정말 다양한 재료를 이용해 앙부일구를 만들었다.

19세기 후반에 이르러서는 강윤(姜潤, 1830~1898)과 강건(姜, 1843~1909) 형제가 제작한 매우 정교하고 아름다운 휴대용 앙부일구가 등장했다. 이것은 기존의 해시계에 중세 서양의 형식을 가미한 것으로 크기가 성냥갑만해서 소매 속에 넣고 다니기에 아주 좋았고 시간도 매우 정확했다. 휴대용 앙부일구는 현재 상당히 많이 남아 있는데 크기는 대략 가로 6cm 이내, 세로 4cm 내외로 간편하게 들고 다닐 수 있는 크기이다. 상부 위쪽에는 지남침을 달아서 방위를 알 수 있게 했고 아래쪽에는 앙부일구를 새겨 넣은 구조이다. 간혹 영국 옥스퍼드 과학사 박물관에 있는 것처럼 수평을 파악할 수 있는 장치가 달려있어 더욱 정교한 것도 있다. 이 앙부일구의 아래 면에는 ‘성상(聖上) 7년(1870) 11월 하순에 신(臣) 강윤이 임금의 명령을 받들어 삼가 제작하다’란 명문이 적혀있다. 이로 보아 고종의 명에 따라 제작해서 진상했음을 알 수 있다.

시간이 흐르면서 해시계는 서양의 기계 시계의 영향을 받아 자(子), 축(丑), 인(寅), 묘(卯)라는 한자 대신에 아라비아 숫자가 새겨졌다. 지금도 덕수궁과 조선호텔에 가면 이 해시계들을 볼 수 있다.