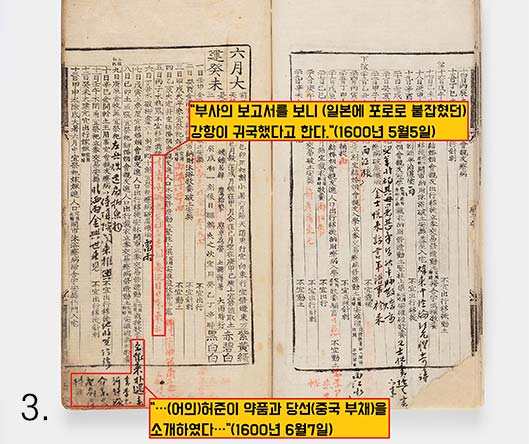

“전투(노량해전·1598년 11월 19일)하는 날… 부장들이 만류하며 ‘대장께서 스스로 가벼이 하시면

안 됩니다’라고 했다. 그러나 듣지 않고 전투를 독려하다가 날아온 탄환을 맞고 전사했다. 아아!”

2022년 일본에서 구입환수해서 현재 국립고궁박물관에 전시 중인 유물이 있다. 서애 류성룡

(1542~1607)이 지니고 다닌 ‘1600년판 다이어리’다. 이 다이어리에는 류성룡이 직접 메모한 이순신

장군(1545~1598)의 최후 모습이 담겨 있어 단숨에 유명세를 탔다.

천기는 중국 황제의 전유물이지만

‘이순신 장군 관련 메모’만이 류성룡 다이어리의 가치를 높인 것은 아니다.

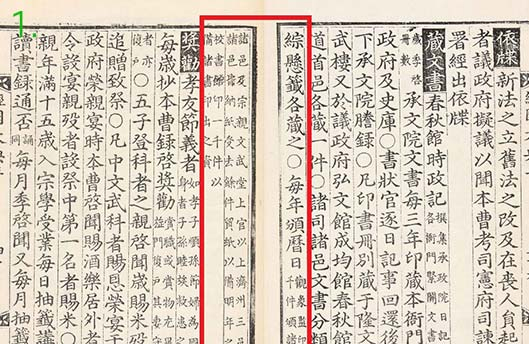

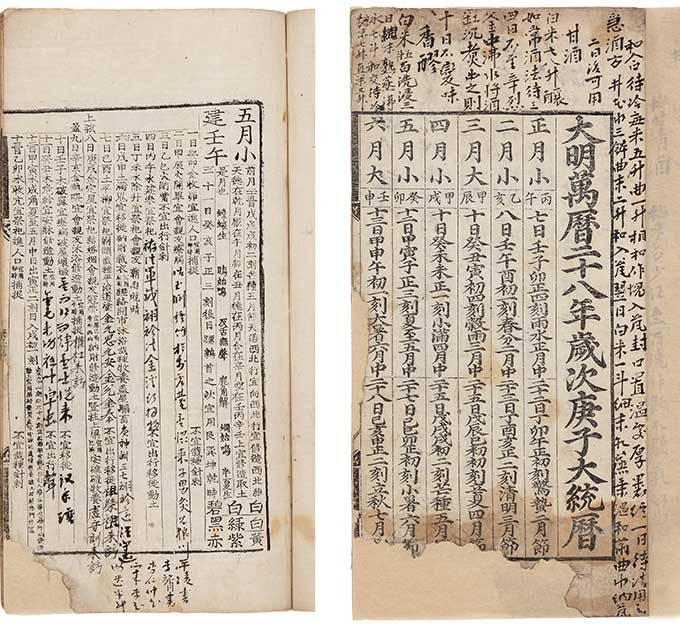

이 ‘다이어리’의 정식 명칭은 <대명 만력28년

세차 경자 대통력>(이하 경자년 대통력)으로, 여기서 ‘대통력(大統曆)’이란

1370년(고려 공민왕 19년) 수입된 명나라 달력을

의미한다. 대통력은 1653년(효종 4년) 서양의 역법을 가미한

시헌력을 도입할 때까지 고려시대부터 조선시대까지 약 300년간 사용됐다.

그렇다면 조선에서 명나라 달력(대통력)을 썼다는 얘기가 아닌가.

원칙적으로는 그랬다. 예부터 동양에서 ‘천문 기상의 관측’은

중국 황제의 고유권한이었다. <서경> ‘요전’ 편에는 “하늘의

뜻을 읽는 군주만이 (농사를 짓는 백성들에게) 필요한 ‘시간과 절기’를

베풀어 줄 수 있다(欽若昊天 敬授人時)”고 나와 있다.

따라서 황제만이 제후국(신하)에게 달력을 만들어 배포할

권한을 갖고 있었다.

조선도 명나라 황제가 해마다 동짓날 즈음에 제작·반포한

‘이듬해 대통력(달력)’을 받아왔다. 그때 중국에 보내는 사절단의

이름을 ‘동짓날 즈음’에 보낸다 해서 ‘동지사(冬至使)’라

하였다. 그러나 이듬해 대통력은 어디까지나 ‘원칙적’이었다.

동지사의 중국 체류 기간이 너무 길었기 때문이다. 동짓날 즈음에

출발한 동지사는 40~60일 정도 머문 뒤 이듬해 3월 말이나 4월 초

귀국하는 것이 통례였다. 그때면 철 지난 달력이 될

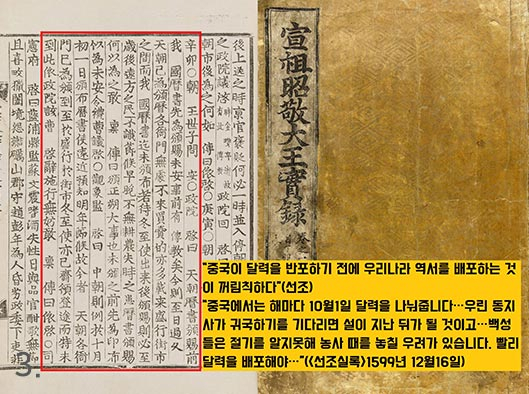

수밖에 없었다. <선조실록> 1599년 12월16일 자를 보자.

“중국에서는 해마다 10월 1일 달력을 나눠주는데… 우린 동지사가

귀국하기를 기다리면 설이 지난 뒤가 되고… 백성들은

절기를 알지 못해 농사철을 놓칠 우려가 있습니다. 빨리 달력을 배포해야…….”

실록기사에 나오듯 동짓날에 맞춰 조선 나름대로 ‘새해의 달력’을 제작·배포했다.

동지사가 받아오는 대통력은 요식행위였음을 알 수 있다.

천기를 읽어낸 세종

그럴 수밖에 없는 근본적인 이유가 더 있었다. 중국 달력(대통력)은 조선의

‘시간과 절기’와 애초부터 맞지 않았다. 연경(燕京·베이징)과

서울은 위도와 경도가 다른데 어떻게 같은 달력을 쓸 수 있단 말인가.

더욱이 세종이 누구인가. “군주는 백성을 하늘로 삼고,

백성은 먹을 것을 하늘로 여긴다(王者以民爲天 而民以食爲天)”(<사기> ‘열전·역이기전’)는 고사를 누누이

강조한 이다.

그런 세종이 보기에 ‘시간과 절기’가 달라 백성들이 제때 농사를 짓지 못하는 꼴을 두고 볼 수 없었던 것.

중국 황제가 알면 감히 천기를 누설한 제후(세종)의 죄를 물을 수 있었다.

그러나 세종은 오로지 조선의 백성들만 바라보고 ‘천기(天機)’를 읽었다.

서울 하늘에서 일어나는 천문 관측에 따라 조선 실정에 맞는 역법(<칠정산> 내·외편)을 편찬(1442년)한 것이다.

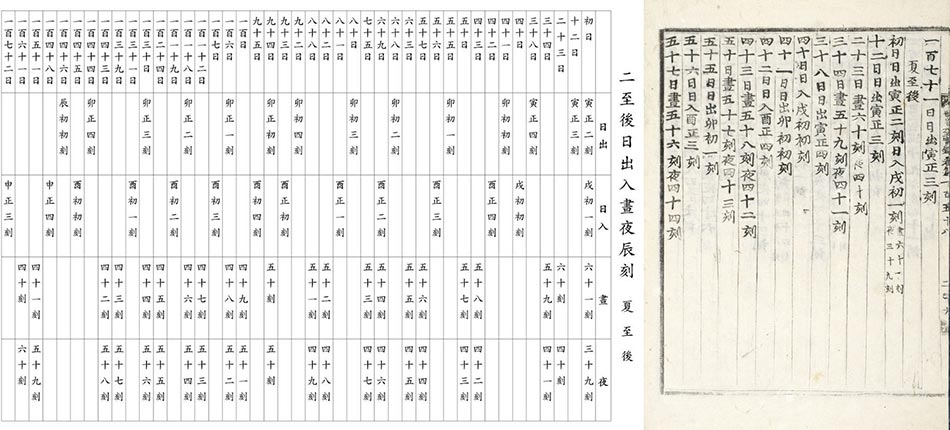

특히 서울을 기준으로 일출·일몰 시각과 주야 시간을 계산했다는 것이 중요한 의미를 갖는다.

<칠정산>(내편)으로 구한 서울의 동짓날 낮 길이(39각)는 중국 연경(베이징·38각)보다

1각(14분 24초) 정도 길었다. 즉 서울의 동짓날 낮 길이는 위도가 높은

베이징(北京)에 비해 현대 시간으로 14분 이상 긴 것을 밝혀냈다.

대통력에 담긴 세종의 숨결

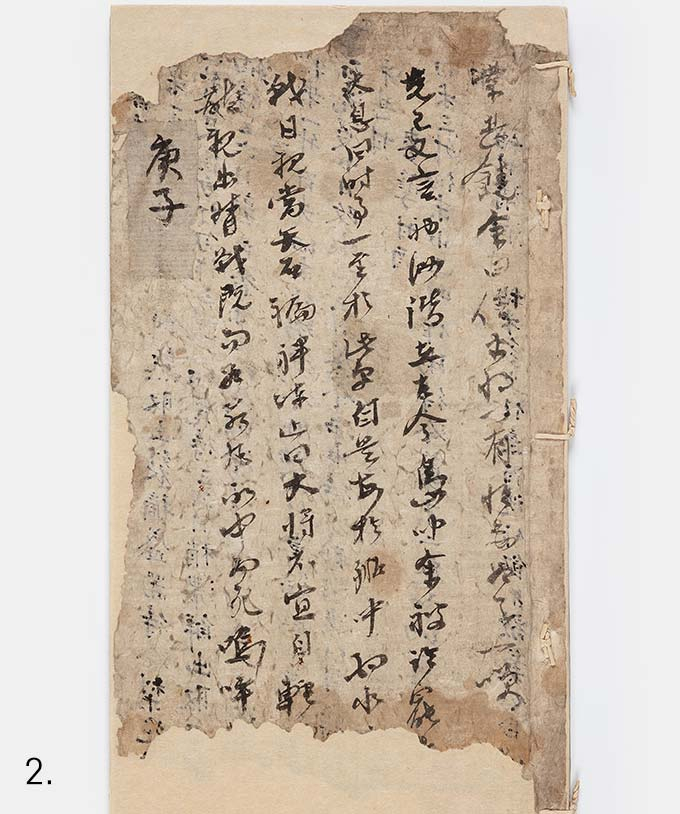

그렇다면 이번에 구입환수한 ‘경자년 대통력’은 어떠한가. 필자가 연구자(최고은 충북대 기초과학연구소 연구원)에게

‘경자년 대통력’의 검토를 부탁했다. 그 결과 흥미로운 답변을 받을

수 있었다. ‘경자년 대통력’에 세종의 ‘업적’이 오롯이 담겨있다는 것이다.

최 연구원은 ‘경자년 대통력’ 중 하짓날인 1600년 5월 12일자를 예로 들었다.

여기에는 ‘일출=인정 2각’ 및 ‘일몰=술초 1각’

시간과 함께 ‘낮=61각’과 ‘밤=39각’의 길이가 인쇄되어 있다.

‘인정(寅正)’은 ‘새벽 4시’, ‘2각’은 28분 48초(1각=14분 24초)를

가리킨다. 따라서 1600년 5월 12일(하지)의 일출 시각은 새벽 4시 28분 48초라는 이야기다.

일몰 시각인 ‘술초(戌初) 1각’은 몇 시인가.

‘술초’는 ‘오후 7시’, ‘1각’은 ‘14분 24초’를 가리킨다.

그래서 이날의 일몰 시각은 ‘오후 7시 14분 24초’였다.

또 이 ‘경자년 대통력’에는 하짓날인 이날(5월 12일)의 낮(晝)길이를 61각(14시간 38분 24초), 밤(夜)길이를 39각(9시간 21분

36초)로 표시되어있다. 여기서 필자가 의구심을 표했다. “이것이 당시 서울의 일출·일몰 시각과 낮·밤길이가 맞는 것이냐”,

“혹시 당시 연경(북경)의 관측값이 아니냐”는 것이다. 그러자

최고은 연구원이 슬쩍 ‘증거자료’를 내밀었다.

무늬만 중국달력이었다

그것이 바로 세종 연간에 편찬한 <칠정산>(내편)이다. 거기에는 서울 기준으로 각 날짜별 일출·몰 시각과 주야(낮밤) 길이가

표시되어 있었다. 그런데 하짓날의 일몰·일출 시각이 ‘인정 2각

(일출)’, ‘술초 1각(일몰)’이라고 분명히 적혀있지 않은가. 또한 주야간 길이에도

‘낮 61각’과 ‘밤 39각’이라 또렷하게 표시되어 있었다.

그것이 158년 후인 ‘경자년(1600년) 대통력’ 하짓날(5월

12일)에도 한 치의 오차 없이 적혀있었던 것이다.

1440년대에 중국과 아라비아를 제외하고 이 정도로 천문학이

발전된 나라는 조선밖에 없었다고 한다. 비록 명나라와의 관계 때문에 중국의 달력 체제를 따르기는 했다.

그러나 조선은 세종 때 계산한 서울 하늘의 관측 결과 즉 <칠정산>에 따라 달력을

수정해서 반포했던 것이다. 따라서 조선 연간에 발행된 ‘대통력’은 무늬만 중국 달력일 뿐, 세종의 애민정신과 당대 최고 수준의

천문학적 지식이 담겨있는 ‘조선의 독자달력’이라 할 수 있다.

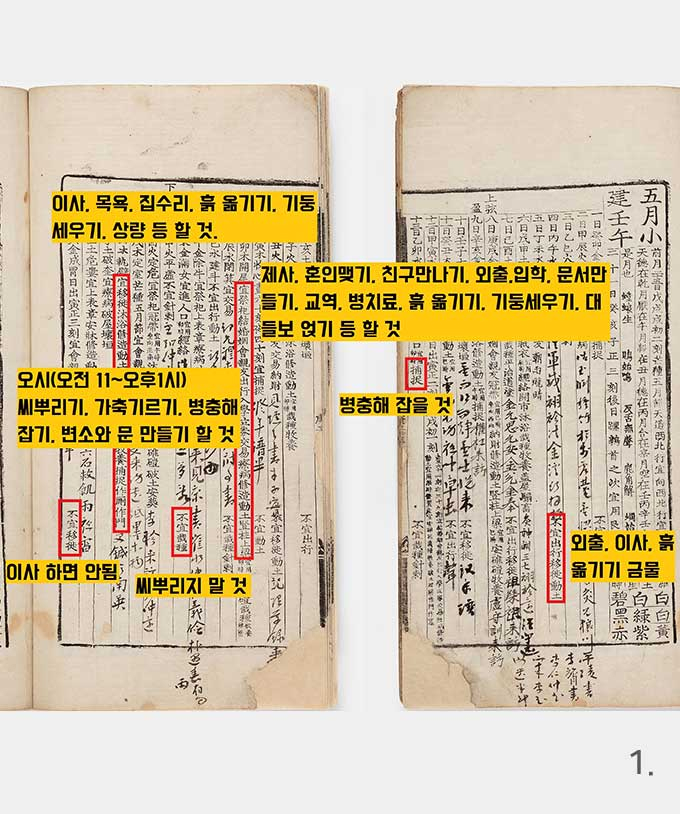

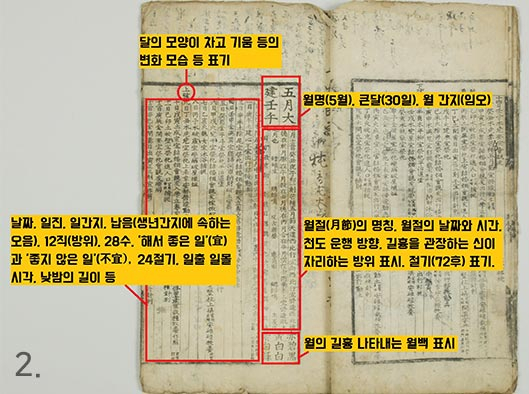

‘경자년 대통력’ 등 조선시대 달력은 기본적인 날짜와 절기 등을 표시해놓았다.

그런데 얼핏 보아도 요즘 달력과 사뭇 다르다.

당대 사람들의 정신세계와 관련된 다양한 정보가 담겨있다. 즉

60갑자로 순환하는 일진과 그날의 기운과 운세를 지배하는 오행과 별자리,

12가지로 순환하는 운세가 적혀있다. 그중 24절기를

다시 3등분으로 세분화해서 각 절기의 특징을 설명해놓은 대목이 이채롭다. ‘경자년 대통력’의 ‘5월 세부 절기’ 설명글을 보자.

‘당랑생(螳螂生·버마제비가 나온다), 격시명(鵙始鳴·때까치가 운다), 반설무성(反舌無聲·개똥지빠귀가 울음을 멈춘다),

녹각해(鹿角解·사슴뿔이 빠진다), 조시명(蜩始鳴·매미가 운다),

반하생(半夏生·한약재인 반하가 난다)’ 또 해당 날짜의 길흉(吉凶)을 알려주고,

그에 따라 ‘해야 할 일(宜)’과 ‘해서는 안 될

일(不宜)’까지 설명한 부분도 흥미롭다. ‘5월 12일’ 자를 보면 이

날 ‘해야 좋은 일(의·宜)’은 ‘혼인 맺기(結婚姻), 친구 모임(會親友),

외출(出行), 입학, 문서작성(立券), 교역, 병 치료(療病), 집수리(修造)’ 등으로 표기했다.

하늘을 두려워한 사람들

그날의 길흉 운세가 실생활에 적용되기도 했다. <세종실록>

1446년 7월 17일 자는 “‘배를 타고 물을 건너는 것이 불길하다’는

달력의 운세에 따라 승하한 소헌왕후(세종의 왕비)의 관이 출발하지 못했다”고 기록했다.

또 1557년(명종 12) 4월 25일 명종이 군사사열을 위해 거둥할 날짜(28일)가 불길하다는 달력의

운세 때문에 출행 일정을 ‘29일 해뜰녘’으로 바꿨다(<명종실록>).

물론 요즘의 관점에서는 비과학적인 미신이라 치부할 수도 있겠다.

그러나 하늘의 조화를 두려워하고 늘 언행을 삼가며 살았던 그 시대 ‘삶의 방식’은 존중받아야 마땅하지 않을까.