현대 물리학의 한 축인 상대성이론을 만든 아인슈타인은 “상상력은 지식보다 더 중요하다. 지식은 한계가 있지만 상상력은 세상의 모든 것을 끌어안을 수 있다. 나는 그 상상력을 자유롭게 이용한 예술가”라고 말했다.

과학사를 살펴보더라도 과학기술 발전의 가장 중요한 원동력은 ‘상상력’이었다. 상상력은 현재보다 더 나은 미래를 그리고, 그 미래로 향해 나갈 수 있도록 현실을 이끈다. SF(Science Fiction)는 과학적 상상력이 드러나는 대표적 장르이다. 실제로 현대 SF 창시자로 알려진 프랑스 작가 쥘 베른은 ‘지구 속 여행’, ‘달나라 탐험’, ‘해저 2만 리’에서 당시로서는 불가능해 보이는 잠수함, 입체영상, 해상도시, TV, 우주여행 등의 개념을 처음 제시했다. 특히 1867년 ‘지구에서 달까지’라는 작품에서는 달 탐사에 대한 가능성을 예측했는데, 100년 뒤인 1969년 미국 아폴로 11호가 달 표면 착륙으로 실현시켰다. 상상력이 과학기술 발전을 끌어낸 대표적 사례라고 할 수 있다.

그런데 이런 SF 장르가 과학기술에 대한 대중의 선입견이나 편견을 무의식적으로 강화할 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 영국 케임브리지대 미래지성연구센터(LCFI), 젠더 및 기술 연구소, 임페리얼 칼리지 런던대 과학커뮤니케이션학과 공동 연구팀은 SF영화가 최근 빠르게 발전하고 있는 인공지능(AI) 기술에서 성 불평등 이미지를 강화하고 있다는 연구 결과를 과학기술학, 과학커뮤니케이션 분야 국제학술지 ‘대중의 과학 이해’(PUS) 지난 2월 15일 자에 발표했다.

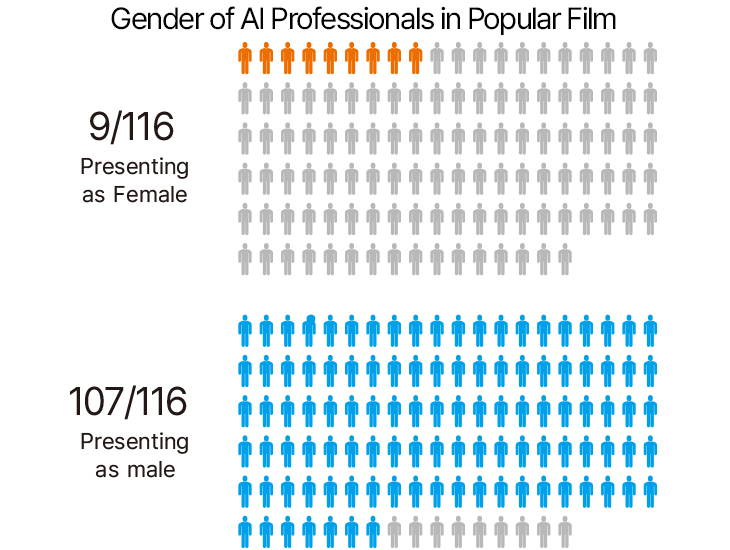

연구팀은 1920년부터 2020년까지 100년 동안 인공지능이 등장하는 영화 약 1,400편 중 가장 영향력 있었던 작품 142개를 추렸다. 그다음 영화 속 인공지능 전문가로 분류된 116명의 캐릭터를 분석했다. 그 결과 영화 속 AI 개발과 관련한 과학기술인의 92 %(107명)가 남성이었으며 8 %에 해당하는 9명만 여성으로 나타났다. 여성 캐릭터 9명 중 과학자는 8명, CEO는 1명이었다.

또 영화 속에서 등장하는 여성 과학자 8명 중 4명은 남성보다 열등하거나 남성의 지시를 받는 것으로 묘사됐다. 이와 함께 영화 속 AI 과학자 중 3분의 1인 37명이 ‘천재’로 묘사되고 있는데 이들 중에도 여성은 1명뿐이며 36명은 ‘아이언맨’ 주인공 토니 스타크나 ‘엑스마키나’의 네이든처럼 ‘신(神) 콤플렉스’를 가진 외로운 남성 천재로 나타났다. 영화 속 남성 AI 과학기술자들의 22 %는 잃어버린 사랑을 되찾거나 이상적인 연인을 만드는 등 자신의 욕망을 채우기 위해 AI를 만드는 것으로 나타났다.

이에 대해 영국 케임브리지대 미래지성연구센터 칸타 디알 박사(AI 윤리학)는 “영화는 초창기부터 오랫동안 남성의 환상을 표현하기 위해 인공지능 서사를 사용해왔다”며 “이는 남성 천재 과학자들이 프랑켄슈타인처럼 죽은 사람을 되살리거나, 그리스·로마신화의 피그말리온 효과처럼 순종적인 여성을 만들어 내는 신 콤플렉스 등 다양한 방식으로 표현됐다”고 설명했다.

이와 함께 영국 케임브리지대 미래지성연구센터(LCFI) 연구팀은 “영화 속에 여성 주인공의 부족은 감독의 성별에도 영향이 있다고 볼 수 있다”며 “영향력 있는 AI 관련 영화 중 여성 감독이 단독으로 연출한 작품은 하나도 없다”고 지적했다.

일부에서는 영화나 드라마 속에서 나타나는 과학에서 성 역할이 현실 세계에 영향을 미치겠냐는 의문을 던진다. 이와 관련한 연구도 있다. 미국 지나데이비스 미디어젠더 연구소는 2018년에 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야에서 활동하는 25세 이상 여성 2,021명을 무작위로 뽑아 조사한 결과 63 %의 여성 과학자들이 미드 ‘X파일’ 여자 주인공 다나 스컬리 박사를 역할 모델로 삼았다는 연구 결과를 내놓은 바 있다.

지나데이비스 미디어젠더 연구소는 ‘델마와 루이스’, ‘롱키스 굿나잇’ 등으로 잘 알려진 미국 배우 지나 데이비스가 설립한 비영리단체로 영화나 드라마에서 남녀 배우의 출연 시간, 대사 분량, 역할과 대화의 중요도 등을 분석 연구하는 활동을 하고 있다. 이를 통해 영화, 드라마 등 미디어에서 성평등 수준을 수치화한 ‘지나 데이비스 포용 지수(GD-IQ)’를 발표하기도 했다.

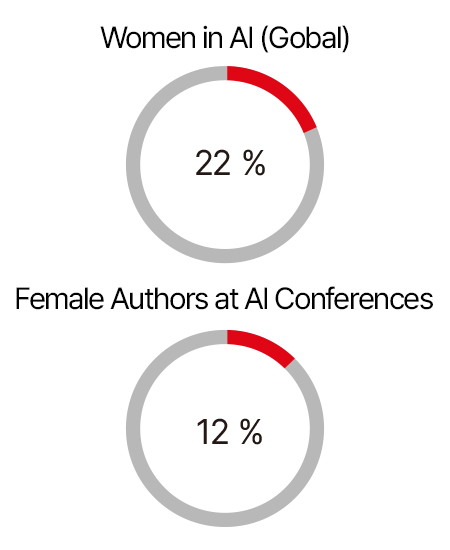

이런 연구 결과를 근거로 영국 케임브리지대 미래지성연구센터(LCFI) 연구팀은 영화 속 여성 AI 전문가 부족이 현실로 드러날 가능성에 대해 우려를 표했다. LCFI의 분석에 따르면 전 세계적으로 AI 전문가의 78%, AI 분야 교수의 80% 이상, AI 관련 학회의 연구 저자 중 88%가 남성이다.

스티븐 케이브 케임브리지대 미래지성연구센터 교수(기술철학)는 “1927년 프리츠 랑의 ‘메트로폴리스’를 시작으로 SF영화에서 인공지능은 단골 소재였는데 여성 등장인물은 AI 개발과 관련한 주도적 위치가 아닌 낮은 지위에 머물러 있다”고 지적했다. 케이브 교수는 “지난 1세기 동안 영화 속 AI 개발자에 대한 묘사는 남성들에 지나치게 치우쳐 있어 이미 위험할 정도로 ‘문화적 고정관념’이 확립된 상태”라며 “현재 AI 산업분야에서도 성 불평등은 지배적인데 SF 속 고정관념이 계속 강화될 경우 실제 AI 알고리즘에 성 편견이 침투할 가능성이 매우 높다”고 덧붙였다.