해가 없어도 시간을 알 수 있다

기계시계가 없었던 옛날에는 어떻게 시간을 알았을까. 가장 간단한 방법이 해 그림자를 이용하는 것이다. 인류는 오래전부터 해 그림자를 통해 하루의 시간을 알았다. 밤에는 하늘에 반짝이는 별자리의 움직임을 통해 시간을 알 수 있었다. 그러나 날씨가 흐리거나 비가 오는 날에는 시간을 알 수 있는 방법이 없다. 그래서 만들어낸 것이 물시계이다.

물시계는 물을 넣은 항아리 한 귀에 작은 구멍을 뚫어 물방울이 하나씩 떨어지는 것을 다른 항아리에 받아서 하루 동안에 흘러 들어간 물의 깊이를 12등분하여 재면 한 시간의 길이가 나오게 되는 원리이다. 물이 떨어지거나 흐르는 원리를 이용해서인지 물시계를 ‘루(漏)’라고 했다. 루는 다시 누각(漏刻)·누호(漏壺)·각루(刻漏)·경루(更漏) 등의 형태나 의미에 따라 다양한 이름으로 불리었다.

물시계는 중국에서 기원전 7세기에 발명되었다고 전한다. 해시계와 달리 물시계는 아주 불편한 시계였다. 날마다 항아리의 물을 갈아주어야 했고 항상 사람이 지키고 앉아 시간을 재야 했다. 한밤중에 잠시라도 졸거나 급한 볼일이라도 생기게 되면 정확한 시간 측정이나 알려주어야 되는 시간을 놓칠 수 있었다. 여간 불편한 것이 아니다. 그에 대한 후유증은 컸다. 예나 지금이나 시간이 안 맞으면 큰 소동이 일어나기 마련이었다.

결국 물시계의 불편함은 사람이 일일이 쳐다보며 측정하지 않아도 자동으로 움직이고 시보를 알려주는 자동 물시계의 발명으로 이어졌다. 그 쾌거는 중국 북송 때 소송(蘇頌, 1020~1101)이라는 과학자가 일궈냈다. 1091년 무렵 소송은 물레바퀴로 돌아가는 거대한 자동 물시계를 발명했다. 그러나 그 장치들이 너무나 복잡하여 소송이 죽은 뒤에는 아무도 만들지 못해 사라졌다. 자동 물시계의 발명은 중국에서 다시 이슬람으로 넘어갔다. 12-13세기 이슬람 사람들이 쇠로 만든 공이 굴러 떨어지면서 종과 북을 쳐서 자동으로 시간을 알리는 자동 물시계를 만들었다.

누각을 만들어 사용하다

기원전 7세기에 중국에 의해 물시계가 처음 발명되었지만, 우리 선조들이 언제부터 물시계를 사용했는지 정확히 알려진 바는 없다. 다만, 우리나라 역사서에서는 718년 신라 성덕왕 17년 6월에 ‘누각’이라는 이름의 물시계를 만들었다는 기록이 전해진다. 대부분의 물시계는 백성들에게 시간을 알려주기 위해 국가에서 제작했다. 물시계는 제작하는 데 비용도 많이 들고 만들기도 어려워서 국가가 만든 경우는 있어도 개인이 물시계를 제작했다는 기록은 없다.

물시계는 구름이 없는 맑은 날에만 사용할 수 있는 해시계의 결점을 보완할 수 있는 시계였기 때문에 삼국시대 이후 국가의 공식 시계로 이용되었다. 조선 건국 직후 인 1398년에 태조는 종루 근처에 금루방이라는 관청을 설치했다. 금루방에는 물시계인 경루가 설치되어 있었다. 그러나 경루는 번번이 정확한 시간을 알려주지 못했다. 정확성이 떨어졌기 때문이다. 정확하지 못한 경루 때문에 고초를 겪는 것은 물시계를 담당하는 관리들이었다. 시각을 잘못 알리게 되면 담당 관리들은 중벌을 면치 못했다. 태종은 정확한 물시계를 만들고자 하는 바람이 있었으나 실현시키지는 못했다.

물시계는 밤낮없이 시간을 알 수 있다는 장점이 있었지만, 항상 사람이 지키고 봐야했기 때문에 불편함을 개선하는 것이 관건이었다. 게다가 기존의 경루는 시간도 잘 맞지 않았다. 세종은 자동 물시계를 반드시 만들어 궁궐에 설치하려 했으나, 자신의 구상을 실현해줄 사람을 만나지 못하고 있었다.

새로운 물시계를 고안하다

1424년(세종 6)에 세종은 장영실에게 정확성이 떨어지는 경루를 개량하라는 지시를 했다. 세종의 명을 받은 장영실은 경루를 ‘경점지기(更點之器)’라는 물시계로 개량하였다. 청동으로 만들어진 경점지기는 종루가 아닌 경복궁에 설치되었고, 세종은 장영실에게 관리를 맡겼다.

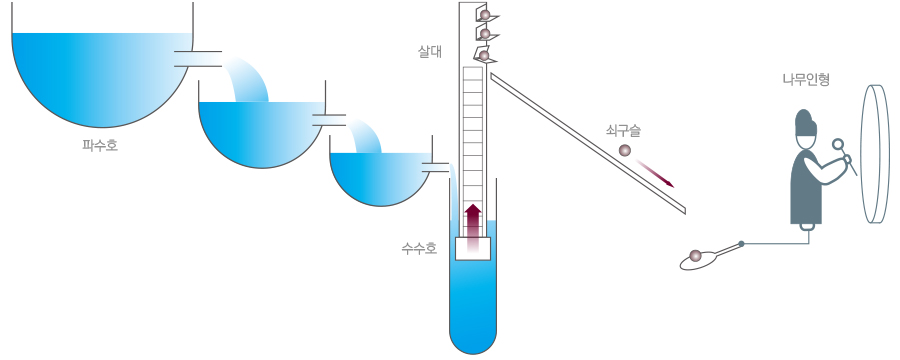

경점지기는 맨 위의 물 항아리에 물을 채우고 그 물을 아래의 통으로 차례로 흐르게 하여 맨 밑의 물 받는 항아리에 일정하게 흘려 넣어 그 안에 띄운 잣대가 떠오르면 잣대에 새긴 눈금을 읽어 시각을 알아내는 방식이었다. 이러한 물시계를 유입식 물시계라 한다. 주로 중국을 비롯한 동아시아 지역에서 발전하였다.

장영실의 경점지기는 이전의 경루 보다 훨씬 개량되었으나, 자동 물시계는 아니었다. 밤낮으로 사람이 지키고 있다가 잣대의 눈금을 읽어 종 치는 사람에게 알려야 했으므로 불편함은 마찬가지였다. 밤새도록 물시계를 지키다가 깜빡 잠이 들어 시간을 놓치기라도 하면, 곤장을 맞는 일이 다반사였다. 결국 세종은 장영실에게 사람이 물시계를 잣대의 눈금을 일일이 읽지 않고도 ‘때가 되면 저절로 시각을 알려 주는 자동시보장치가 달린 물시계’를 만들어 보라고 했다. 장영실은 노비 신분에서 벗어나게 하고 상의원 별좌라는 관직까지 내려준 국왕 세종을 위해 새로운 물시계 제작에 혼신의 힘을 다하고자 했다.

옛 문헌에 실려 있는 각종 물시계와 관련한 자료는 세종의 진두지휘로 정인지, 정초 등이 조사하고 수집하였다. 장영실은 조사된 자료를 토대로 옛 문헌에 전하는 중국 송나라 때 소송이 만들었다는 물시계와 이슬람 물시계의 원리를 비교하여 새로운 물시계를 설계했다. 장영실에 의해 물의 부력과 낙하하는 공의 에너지를 이용하여 저절로 소리를 내게 하여 시간을 알리는 ‘자격루(自擊漏)’가 만들어졌다. 1434년의 일이다.

중국 기술 보다 앞선 자격루

중국에서는 기원전부터 자동기계 및 물시계에 대한 다양한 연구와 발명이 있어왔다. 그 대표적인 것이 11세기 북송시대 천문학자 소송에 의해 만들어진 자동 물시계인 ‘수운의상대(水運儀象臺)’이다. 수운의상대는 높이가 약 12m에 달하는 대규모의 시계탑으로 내부의 기계장치와 연결된 인형들이 북과 종을 쳐서 시간을 알리는 자동 물시계였다. 하지만 이미 세종대에도 문헌에만 전해지고 있는 자동 물시계였다. 열악한 상황에서 문헌을 검토하며 세종과 장영실은 수운의상대 보다 훨씬 발전된 스스로 타격하는 물시계라는 이름의 ‘자격루’라는 새롭고 놀라운 자동 물시계를 만들어냈다.

자격루는 세종의 바람대로 시각을 맡은 나무 인형이 관원대신 시간을 알려주는 물시계였다. 자격루는 세종의 인도주의적 정치 요체가 들어있는 물시계였다. 왜 인도주의적이었냐고 하면, 자격루가 물시계를 지키는 하급 관원들의 노고를 덜어 주었기 때문이다.

자격루는 경회루 남쪽에 세운 보루각이라는 전각에 설치하여 운영했기 때문에 ‘보루각루(報漏閣漏)’라고 불렸다. 또 임금이 거처하는 대궐에 있어서 ‘금루(禁漏)’라고도 불렀다. 자격루는 나무로 만든 인형이 종과 북, 징을 쳐서 각각 경점 등 밤 시간을 알리고 시간을 알리는 팻말을 보여주어 시간의 경과를 자동으로 알려주는 물시계이다.

자격루가 완성된 이후 세종은 자격루가 원나라 순제가 만든 물시계보다 훨씬 정교하다 평가하고 장영실을 정5품 행사직에서 정4품인 호군으로 승진시켰다. 호군은 정4품 무관으로 장군격에 해당되는 높은 지위이다.