“조선이 자랑할 만한 것은 그다지 많지 않다. 그러나 세종 때의 강우량 관측은 유럽보다 200년 앞서고(1639년 이탈리아의 베네데토 카스텔리)…놀랍게도 조선인의 뇌리에서 솟아나온 독창적인 사업이었다.”

일제강점기인 1917년 기상학자 와다 유지(和田雄治 1859~1918)의 논문(<조선 고대 관측기록 조사보고>) 서문에 아주 맹랑한 내용이 담겨있다. 조선총독부 관측소장이었던 히라타 도쿠타로(平田德太郞)가 한국 문화를 ‘디스’하면서 ‘측우기만큼은 최고’라고 평한 것이다. 논문의 저자인 와다 역시 “명군인 세종대왕의 거룩한 뜻을 (중략) 지금까지 이어받아 측우기록을 남겼다”고 극찬한다.

측우기 발명가는 세자 문종

대체 측우기가 무엇이기에 한국문화를 깔본 일본인들까지 엄지손가락을 치켜세운 것일까. 이유가 있다. 만고의 성군인 세종은 “나라의 근본인 백성은 먹는 것을 하늘로 여기는 사람들(民惟邦本 食爲民天)”이라 했다. 달리 말해 ‘농사가 천하의 근본’이라는 뜻이다.

그런데 가뭄이 들면 어찌 되었겠는가. “제발 비 좀 내려달라”고 기우제를 지냈다. 그럴 때 내리는 비를 ‘가뭄 끝 단비(감우·甘雨)’라 했다. 그러니 체계적인 강우량 측정 또한 절실했다. 하지만 예전의 강우량 측정은 주먹구구였다. 비가 내리면 쟁기나 호미의 날이 땅 속에 스며든 깊이를 재는 수준이었다.

1441년(세종 23) 4월 29일자 <세종실록>에 심상치 않은 기록이 보인다.

“근년 이래로 세자가 가뭄을 근심하여, 땅을 파서 비가 올 때마다 젖어 들어간 깊이를 재보았다. 그러나 적확하지 못해 ‘구리를 부어 그릇을 만들어 궁중에 두어(鑄銅爲器 置於宮中) 그릇에 고인 정도를 실험했다(以驗雨水盛器分數).”

무슨 말인가. 강우량을 재는 구리그릇을 고안해서 시험 운용한 이가 세자(이향), 즉 문종(재위 1450~1452)이라는 이야기가 아닌가. 상식대로라면 ‘측우기=장영실 발명품’이 아니었던가. 그러나 <세종실록>과 <연려실기술> 등의 기록은 그렇지 않다.

“장영실이 간의대, 혼의혼상, 앙부일구, 일성정시의, 자격루 등의 제작을 주도했다”는 기록은 있다. 그러나 측우기는 쏙 빠져있다. 대신 세자(문종)의 창안으로 시험 제작·운용된 ‘구리제 우량계’는 일사천리로 실용화 단계를 거친다.

4개월 뒤인 1441년 8월 18일 정식으로 제작되고 이듬해인 1442년 5월 6일 ‘측우기’라는 명칭과 함께 궁궐 내에서 공식 운영되고 각 지방에 보급된다. 왜 장영실의 이름이 보이지 않을까. 그럴 수밖에 없다. 당시 장영실은 세종의 안여(임금이 타는 수레)가 부서지는 불상사의 책임을 지고 의금부로부터 국문을 받고 있었다. 결국 곤장형의 처벌을 받았다. 전후사정을 감안해볼 때 장영실과 측우기는 직접 관련이 없는 것으로 보인다.

천문관측에 능한 문종

반면 측우기를 발명한 세자 문종은 어떠했을까. <세종실록>은 가뭄을 걱정했던 세자가 강우량 측정을 고민하고 이런저런 실험을 했던 때를 ‘근년 이래(요 몇 년 사이)’라 했다. 그러니까 1441년보다도 앞선 시기부터 측우기를 연구하고 실험한 이가 다름 아닌 세자(문종)이었다는 얘기가 된다.

그런데 <연려실기술>은 “문종이 천문을 잘 관측하고 기후(氣候)에 정교하여, 우레가 어느 때에 치고 어느 방위에서 일어난다고 예언하면, 뒤에 반드시 맞았다”(<문종조고사본말>)고 소개했다. 그만큼 천문관측에 능한 분이었다는 얘기다. 1442~3년부터 세종의 명을 받고 대리청정을 했던 세자(문종)는 정식 왕위에 오른 지 2년 3개월만(1452)에 39살의 나이로 승하한다. 문종이 더 오래 조선을 다스렸으면 어찌 되었을까. 아버지 세종에 이어 성군의 치세를 이어갔을 텐데…. 아깝기 그지없다.

영조가 주저앉은 이유

문종이 발명한 측우기는 서울과 지방 각지의 체계적인 강우량 측정에 활용된다. 어찌된 일인지 임진왜란 이후 측정기록이 보이지 않다가 1770년(영조 46) 5월이 되어서야 재등장 한다. 이때 <세종실록>에서 측우기 발명 기사를 본 영조는 “당신도 모르게 주저앉아 (중략) 기뻐했다”(<증보문헌비고>)고 한다.

영조(1724~1776)와 정조(1776~1800) 시대에 이르러 측우제도가 부활한다. 필자가 <승정원일기>(영조~순종)에서 ‘측우기’ 단어를 넣어봤더니 무려 8,129건이나 검색됐다. 측정내용은 이렇다. “비가 내렸다. 몇 시~몇 시 사이에 내린 비로 측우기의 수심은 몇 푼이었다.” 이러한 강우량 기록을 측정해서 무엇에 쓰려했을까. <정조실록> 1799년(정조 23) 5월 22일자가 단적으로 일러준다.

“1791년 이후 비의 많고 적음을 반드시 기록했다. 1년치의 통계를 보았다. 지난해 이달에는 측우기 물깊이가 거의 1자 남짓인데 (중략) 이번 달은 겨우 2치다. 백성들의 실정이 딱하기만 하다.”

정조는 또 “측우기 측정 등으로 비가 오고 안오고를 잘 파악해서 만약 가뭄이 심해지면 벼 대신 다른 작물을 심으라”(<승정원일기> 1798년 6월 7일)고 당부했다. 장기 강우량의 측정값을 바탕으로 농사일을 살피고 미래에 대비했다는 의미이다.

측우기는 왜 3단 조립품일까

측우기를 보면 한 가지 의문점이 생긴다. 얼핏 보기에 간단하기 이를 데 없는 이 측우기가 뭐 그리 대단한 과학성을 갖고 있다는 걸까. 현전하는 ‘충청감영(금영) 측우기’의 지름은 140 mm 정도이다. 이것은 현재 세계 13개국의 우량계(127 mm)와 8개국 우량계(159 mm)의 중간 정도 된다. 580년 전에 제작한 측우기인데도 현대 측우기의 규격과 별반 다르지 않다는 얘기다.

측우기는 간단해 보이지만 허투루 보면 안 된다. 빗물을 받는 면적이 너무 넓거나 좁으면 측정오차가 커진다. 면적이 너무 넓으면 비가 적게 내릴 때 측정하기가 어렵다. 반면 너무 좁으면 바람이 불 때 빗물을 받기 힘들게 된다.

비의 평균 반지름이 1 mm이고, 단위 시간당 강우량은 10 mm 정도이다. 이 경우 지름이 140 mm인 금영 측우기의 채취 오차는 0.51 %에 불과하다. 현재 세계기상기구(WMO)의 강우 채취 표본 오차범위가 1 % 이내라 한다. 그렇다면 금영 측우기는 현대 우량계의 국제규격에도 합치되는 크기라 할 수 있다. 또 금영 측우기(깊이 316 mm)는 세 부분으로 나눠 조립할 수 있게 만들었다. 여기에도 과학적인 고려가 담겨 있다.

즉 원통이 너무 깊으면 밑바닥에 고인 물을 측정하기 힘들다. 그럴 때는 윗부분의 한 토막이나 두 토막 용기를 떼어내고 빗물의 깊이를 잴 수 있다. 3단 조립으로 제작한 이유가 확실하다. 측우기에는 이렇게 강우량을 정밀 측정하기 위한 역대 임금들의 노심초사가 담겨있다.

즉 조선은 측우기라는 우량계를 발명해서 국가 주도로 연중 전국 단위로 정밀 측정했다. 그리고 그 측정값을 농사에 활용했다. 무엇보다 그 통계의 상당 부분이 남아있다.

발명의 날이 5월 19일인 이유

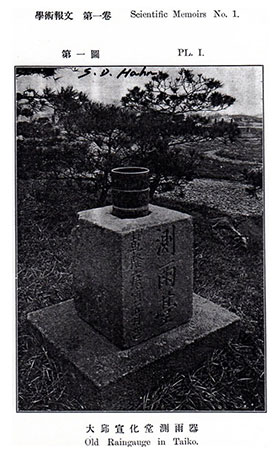

현재 남아있는 측우기는 딱 1대 뿐이다. 충청 감영(금영)에 있었던 측우기(1837·헌종 3)이다. 기상학자 와다가 일본으로 가져가 일본 기상청에 보관되어 있었는데 끈질긴 교섭 끝에 1971년 4월에 환수해왔다.

그동안 ‘진품’임을 주장하는 몇몇 측우기가 등장했지만 모두 가짜로 판명되었다. 1987년에는 시중에서 제작한 3만 원짜리 우산꽂이가 ‘세계 최고의 고려시대 측우기’로 둔갑한 어이없는 일도 있었다. 측우기를 설치했던 측우대는 5기 정도 존재하고 있다.

측우기와 관련된 정부 기념일이 있다. ‘발명의 날’이다. 세계 최초로 측우기를 고안·실험한 날이 1441년 음력 4월 29일인데 양력으로 환산하면 ‘5월 19일’이다. 그래서 5월 19일을 ‘발명의 날’로 삼은 것이다. 1957년 ‘발명의 날’ 제정 때 이병도(1896~1989) 등 심의위원들이 “날짜와 주인공(세자 이향·문종)이 기록된 측우기 발명일이 가장 적당하다”고 강하게 주장했다.

조선 후기 시인인 박윤묵(1771~1849)은 “어진 임금의 뜻을 알고 싶다면 돌에 새긴 측우대(1782년·정조 6)의 명문을 살펴보시라”(<존재집>)고 했다. 그 명문에 이렇게 쓰여 있다. “임금은 가뭄 때 백성과 더불어 근심하고, 비가 내릴 때 백성과 함께 기뻐한다. 측우기에 임금과 백성의 기쁨과 걱정이 매이었으니, 만세토록 알맞은 비가 내려주기를….”